Чего не хватает России для модернизации? – Коммерсантъ Екатеринбург

Владимир МАУ,

ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, доктор экономических наук (Москва):

— Мы вступаем в новый этап развития страны. В начале второго десятилетия 21 века мы подошли к рубежу, на котором стало ясно: одними лишь деньгами существующие проблемы не решить. Более того, можно истратить в разы больше средств, а проблемы останутся теми же. Назрела необходимость искать структурные решения, для многих из которых нет аналогов в нашем предыдущем опыте. Основные наши проблемы не носят чисто бюджетный или фискальный характер. Я думаю, что проблема нашего бюджетного дефицита состоит не в том, что надо сократить расходы или увеличить налоги. Она состоит в том, что наша структура расходов не вполне соответствует вызовам постиндустриального общества, что наше законодательство написано для индустриальной экономики, тогда как более половины ВВП производится в секторе услуг. Главные вызовы нашего развития связаны с инновационными секторами, с высокой долей труда, а не с высокой долей металла, чугуна и стали. Это все требует перестройки правил — тонкой и аккуратной.

Главные вызовы нашего развития связаны с инновационными секторами, с высокой долей труда, а не с высокой долей металла, чугуна и стали. Это все требует перестройки правил — тонкой и аккуратной.

За последние 10-12 лет мы все жили в парадигме, которая сложилась после кризиса 1998 года. Мы знали, что слабый рубль — это лучше, чем сильный, поскольку это стимулирует рост производства, знали, что бюджет должен быть по возможности сбалансирован, что мы стремимся совершенствовать образование и здравоохранение, давая туда больше денег, потому что они были недофинансированы в предыдущие годы. Сегодня эти, ставшие привычными, постулаты 2000-х должны быть пересмотрены. Необходим иной взгляд. Я не хочу его предвосхищать, потому что у разных экспертов разные мнения. Есть сторонники продолжения политики слабого рубля, есть сторонники укрепления рубля, но снижения процентных ставок. Мы должны обсудить контуры долговой политики: идем ли мы на дефицитный бюджет или нет, при какой структуре расходов, при какой структуре бюджетной сети? И при этом учесть, что в результате тех или иных вариантов будет происходить с рынком труда, с занятостью, социальным климатом в целом. У нас нет готовых рецептов. Достаточно вспомнить, что пенсионная система находится в кризисе во всех развитых странах, хорошей модели здравоохранения нет ни в одной развитой стране.

У нас нет готовых рецептов. Достаточно вспомнить, что пенсионная система находится в кризисе во всех развитых странах, хорошей модели здравоохранения нет ни в одной развитой стране.

В итоге, необходимо выработать новую модель роста нашего народного хозяйства, позволяющую сокращать разрыв с развитыми странами мира. Вызовы перед нами серьезные, интеллектуально сложные. Тем интереснее будет наша работа.

Ярослав КУЗЬМИНОВ,

ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»:

— Мы переживаем ломку сложившегося стереотипа экономической политики. Политика первых десяти лет этого века была основана на «отодвигании» многих острых реформ, когда нарастающие диспропорции «заливались» бюджетными деньгами, благо их становилось все больше. Теперь перед нами набор «несделанных дел»: слабый и коррупционный во многих звеньях аппарат власти, огромная неэффективная бюджетная сфера, слабое развитие конкуренции, административная зарегулированность даже не рынков, а самого существования частных предприятий.

Первая по актуальности задача: модернизация социального государства в России. История не знает примеров демонтажа социальных государств, и экспериментировать мы не будем. Необходимо «расшивать» узкие места — причем в совершенно новой ситуации бюджетного дефицита. Все остальные слагаемые модернизации прямо зависят от успеха или неуспеха этой задачи.

Надеюсь, что мы сможем сделать несколько вариантов политики по каждому из секторов экономики. Каждый вариант нуждается в соответствующей оценке ресурсов для его реализации. Речь не только о бюджетных ресурсах. Мы обязаны рассматривать реакции социальных групп на те или иные решения, их социальные последствия. Например, очевидно, что реформа школы не может не наступать на интересы существующего корпуса учителей. Общество не сумеет обновить школу, оставляя неприкосновенными эти сложившиеся интересы. Очевидно, что реформа власти, реформа административного аппарата государства не может не затронуть сложившиеся консолидированные интересы больших групп государственных служащих и больших групп бизнеса (в том числе мелкого и среднего), построившего свое благосостояние на устойчивых связях с этими госслужащими. То есть мы в каждом случае должны четко определить, на чьи интересы мы предлагаем наступить в том или ином сценарии. Необходимо также определить возможность реализации той или иной реформы и с точки зрения необходимой ломки нормативной базы — она также обладает способностью сопротивляться, как нам всем известно.

То есть мы в каждом случае должны четко определить, на чьи интересы мы предлагаем наступить в том или ином сценарии. Необходимо также определить возможность реализации той или иной реформы и с точки зрения необходимой ломки нормативной базы — она также обладает способностью сопротивляться, как нам всем известно.

В ходе решения этих комплексных задач, надеюсь, произойдет и углубление их понимания в самом экспертном сообществе, и будут сформулированы «дорожные карты» действий правительства по решению ключевых проблем на 10 лет вперед.

Сергей АФОНЦЕВ,

руководитель Лаборатории исследований мировой торговли и международной

торговой политики экономического факультета УрГУ:

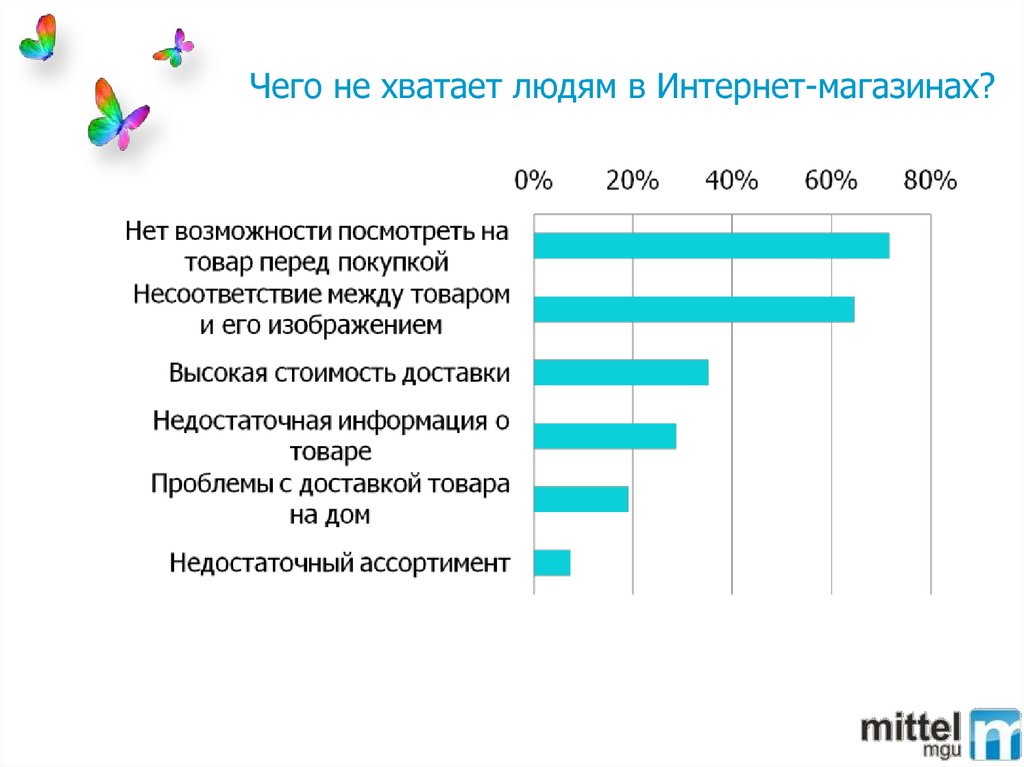

— Проблема модернизации в подавляющем большинстве случаев понимается у нас очень узко. Подчас модернизацию отождествляют с простым обновлением основных фондов промышленности. Но мы помним, что примерно то же самое было в период ускорения при Горбачёве. Купили мы за границей новые станки, и что? Они были никому не нужны, ржавели в подвалах, их поливал дождь. Бессмысленно привносить в экономику нечто новое, если в нем нет нужды, если оно не востребовано ни бизнесом, ни населением. Необходимо уделять внимание тому, что реально нужно людям. На сегодняшний день бизнесу не хватает «длинных денег». Не надо придумывать дополнительные требования, чтобы заставить бизнес внедрять новые технологии и продукты. Сейчас, например, хотят ввести требования по локализации программного обеспечения. Зачем? В нашей стране много высококвалифицированных программистов, они сами смогут локализовать все, что захотят. А вот чтобы развивался масштабный инновационный бизнес, должна быть возможность получать «длинные» кредиты под низкие проценты. Именно инновационные компании получат максимальные выгоды от создания в экономике «длинных денег».

Бессмысленно привносить в экономику нечто новое, если в нем нет нужды, если оно не востребовано ни бизнесом, ни населением. Необходимо уделять внимание тому, что реально нужно людям. На сегодняшний день бизнесу не хватает «длинных денег». Не надо придумывать дополнительные требования, чтобы заставить бизнес внедрять новые технологии и продукты. Сейчас, например, хотят ввести требования по локализации программного обеспечения. Зачем? В нашей стране много высококвалифицированных программистов, они сами смогут локализовать все, что захотят. А вот чтобы развивался масштабный инновационный бизнес, должна быть возможность получать «длинные» кредиты под низкие проценты. Именно инновационные компании получат максимальные выгоды от создания в экономике «длинных денег».

Инновационный цикл от разработки нового продукта довнедрения и получения отдачи составляет не менее 5-7 лет. Если в стране по-прежнему будет невозможно получить долгосрочные рыночные кредиты под умеренные проценты (а не на 1 год под людоедские проценты с учетом нынешней инфляции), у бизнеса в России по-прежнему не будет стимулов к внедрению инновационных разработок. Можно придумать новый станок, но его никто не будет производить и внедрять, поскольку нет возможности взять долгосрочный кредит, суды плохо защищают права инвесторов, административное и фискальное время для бизнеса растет. И дальше можно будет увольнять руководителей госкомпаний из-за отсутствия инноваций, но изменит ли это ситуацию? Необходимо решать реальные проблемы, волнующие бизнес, делать их предметом общественного обсуждения, и конечно, предпринимать конкретные шаги.

Можно придумать новый станок, но его никто не будет производить и внедрять, поскольку нет возможности взять долгосрочный кредит, суды плохо защищают права инвесторов, административное и фискальное время для бизнеса растет. И дальше можно будет увольнять руководителей госкомпаний из-за отсутствия инноваций, но изменит ли это ситуацию? Необходимо решать реальные проблемы, волнующие бизнес, делать их предметом общественного обсуждения, и конечно, предпринимать конкретные шаги.

Чего не хватает России

Анжелика Раянова, главный архитектор городского округа город Агидель Республики Башкортостан:

— В Республике Башкортостан малые и большие города развиваются. И развиваются достаточно энергично. Сейчас я главный архитектор малого города, но много лет жила в миллионом городе Уфе. Приехав в компактный Агидель после назначения на должность, я поняла, что по темпам развития он не так уж и отстает от столицы региона.

Спустя время приходишь к выводу: все зависит как от тебя самого, так и от руководителя, от его желания работать и созидать на профессиональном уровне. Особо я это прочувствовала, попав в команду главы Республики Башкортостан. Может быть, прозвучит банально, но развитие городов и всей нашей страны в целом — это заслуга правительства России, местных властей, а также президента РФ Владимира Путина, потому что именно он уделяет сегодня пристальное внимание малым городам.

Особо я это прочувствовала, попав в команду главы Республики Башкортостан. Может быть, прозвучит банально, но развитие городов и всей нашей страны в целом — это заслуга правительства России, местных властей, а также президента РФ Владимира Путина, потому что именно он уделяет сегодня пристальное внимание малым городам.

Что касается Агидели, то у нас здесь есть уютное жилье. Город сам по себе экологичный. Развиваются социальные проекты. И родители, и дети, и люди с ограниченными возможностями проживают комфортно.

Каждый год наш город выигрывает в конкурсах на формирование комфортной городской среды, благоустройство территорий происходит и по индивидуальным проектам. Это уместно и удобно, потому что ИЖС у нас находится отдельно от скоплений МКД.

Множество усилий руководство города направляет на улучшение внешнего облика Агидели, озеленение дворов и улиц. Чувствуется поддержка инициатив индивидуальных предпринимателей и перспективных инвестпроектов. В 2021 году выдано разрешение на реализацию проекта «Агидельские СЭС», предполагающего строительство в Агидели двух блоков солнечной электростанции общей мощностью 10 мегаватт. Этот проект, кстати, признан победителем конкурсного отбора по включению в схему и программу перспективного развития энергетики Башкирии. Также разрешения на приобретение земельных участков активно выдаются под строительство туристических, спортивных баз.

Этот проект, кстати, признан победителем конкурсного отбора по включению в схему и программу перспективного развития энергетики Башкирии. Также разрешения на приобретение земельных участков активно выдаются под строительство туристических, спортивных баз.

В завершение скажу: да, город Агидель маленький, но его население — потомки интеллигентных инженеров, первых строителей АЭС, которые живут здесь по сей день, любят свой город и хотят развивать его во всех сферах. Это не мой родной город — так, я параллельно по совместительству преподаю в Уфе, но понимаю, что ни за что не оставлю Агидель в ближайшие годы.

Эрик Валеев, глава архитектурного бюро IQ:

— Региональным городам необходимы точки сосредоточения креативной экономики, позволяющие бороться с отрицательной динамикой миграции людей соответствующих профессий. Многие молодые предприниматели и специалисты не находят способы для реализации своих идей и амбиций и вынуждены покидать родные города в поисках подходящей среды для работы, саморазвития, общения с близкими по духу людьми. Это создает определенную воронку, когда на каждом витке снижается качество окружения, а затем интерес к жизни и работе в городе.

Это создает определенную воронку, когда на каждом витке снижается качество окружения, а затем интерес к жизни и работе в городе.

При этом комфортная среда в данном случае — не только ухоженные улицы и благоустроенные кварталы, но и наличие полифункциональных локаций для продуктивного труда. Различные части страны характеризуются богатым архитектурным наследием, которое важно правильно использовать. Например, индустриальные исторические здания и комплексы в малых городах можно и нужно не просто реставрировать и консервировать, а преображать, подвергая продуманному переосмыслению для дальнейшей интеграции в современную экономику. Так, общество сможет воссоздавать и формировать новые локальные бренды и точки генерации бизнес-активности.

В данном контексте один из самых действенных инструментов — качественная конкурсная практика. Ее можно смело включить в число важнейших драйверов развития архитектуры в целом. У нашего бюро есть успешный опыт работы с британскими проектировщиками над мастер-планом города Альметьевска, где мы финишировали одними из трех финалистов. Для улучшения качества процесса и написания техзаданий стоит приглашать стороннего посредника в виде организации с соответствующими профессиональными компетенциями и опытом. И естественно, такая структура должна стремиться выбрать лучший и наиболее перспективный, а не самый удобный для реализации проект.

Для улучшения качества процесса и написания техзаданий стоит приглашать стороннего посредника в виде организации с соответствующими профессиональными компетенциями и опытом. И естественно, такая структура должна стремиться выбрать лучший и наиболее перспективный, а не самый удобный для реализации проект.

Многие города обладают большим потенциалом для формирования центров притяжения креативных профессий, а редевелопмент способен стать полезным инструментом достижения этой цели. Так, при стандартном строительстве существует четкая граница для моделей применения объемов, а вот редевелопмент практически стирает ее.

Александр Стариков, партнер архитектурного бюро Syntaxis:

— Развитие малых городов идет. И самое главное, этот процесс во многом удалось перевести из стихийного в системный. Это говорит и о стабильности, и о последовательности различных решений. Впрочем, в различных регионах развитие малых городов происходит с разной скоростью, но в целом сдвинуть общее положение дел из длительной стагнации уже удалось. Для достижения этой цели проводятся архитектурные конкурсы по разработке проектов модернизации малых городов, где можно увидеть интересные и смелые концепции и решения, а затем и их реализацию. Такой подход позволяет нарабатывать бесценный опыт и передавать его дальше, постепенно распространяя на огромные территории страны.

Для достижения этой цели проводятся архитектурные конкурсы по разработке проектов модернизации малых городов, где можно увидеть интересные и смелые концепции и решения, а затем и их реализацию. Такой подход позволяет нарабатывать бесценный опыт и передавать его дальше, постепенно распространяя на огромные территории страны.

Например, мы принимали участие в разработке концепции комплексной модернизации среды в Переславле-Залесском. Это небольшой город с богатой историей и выгодно расположенный рядом с федеральной трассой М-8. Его основной вектор развития направлен на улучшение инфраструктуры при параллельном развитии туристического потенциала. Это позволяет одновременно улучшить внутреннюю логистику и сделать город более комфортным для гостей, увеличить их срок пребывания в нем. Автомобильный трафик, обеспечиваемый федеральной трассой, позволяет аккумулировать финансовые средства для дальнейшего устойчивого развития. Так, в центре города недавно было проведено комплексное благо-

устройство набережной, открылись новые музеи и их филиалы, активно развивается ресторанный и гостиничный бизнес, что в совокупности составляет ядро новой комфортной среды.

Если говорить о ключевых составляющих, необходимых для развития малых городов, то прежде всего это максимально согласованные действия всех заинтересованных сторон. Впрочем, основной движущей силой должен выступать именно бизнес, который при всесторонней поддержке местной администрации и общественности сможет сделать для города намного больше, чем это возможно в порядке личной инициативы. При этом важно понимать, что такая деятельность должна окупаться, чтобы проекты не носили одноразовый характер и с каждым разом желающих входить в них становилось все больше. Поэтому я считаю, что предоставление определенных преференций со стороны властей на разных этапах работы бизнеса является ключевой мерой обеспечения устойчивого развития среды.

Еще один важный шаг — написание подробной стратегии модернизации городской ткани, включающей архитектурную работу. Наличие такого документа позволит грамотно планировать и реализовывать цели в соответствии с текущим бюджетом.

Мария Николаева, глава архитектурного бюро MAD Architects:

— В городах нашей страны, в частности в малых, как правило, есть характерный набор проблем с благоустройством, которые встречаются чаще других. В их числе хаотичная или ветхая застройка, отсутствие удобных транспортных связей, пешеходных зон, велодорожек. Во многих местах наблюдается нехватка скверов, спортивных площадок, благоустроенных набережных. Также справедливо обратить внимание на частое отсутствие единой стратегии оформления, навигации, работы с вывесками и т.д.

В их числе хаотичная или ветхая застройка, отсутствие удобных транспортных связей, пешеходных зон, велодорожек. Во многих местах наблюдается нехватка скверов, спортивных площадок, благоустроенных набережных. Также справедливо обратить внимание на частое отсутствие единой стратегии оформления, навигации, работы с вывесками и т.д.

Общественные пространства формируют каркас социальной структуры города. Именно работа с такими территориями способна вывести его на новый уровень восприятия и развития. Те населенные пункты, которые твердо следуют по данному пути, в долгосрочной перспективе оказываются в выигрыше. Расширение пешеходных зон, создание единого дизайн-кода для вывесок и навигации, выделение велодорожек, создание унифицированной концепции малых архитектурных форм, точечная работа со скверами и пространствами позволяют создать в населенном пункте позитивный общественный климат, а значит, привлечь трудоспособное население, увеличить активность бизнеса и т.д. Вовлеченность бизнеса в начинания, связанные со средой и отдыхом, становится мощным импульсом для его же устойчивого развития. Инвесторам нужно платежеспособное население, а для того чтобы его привлечь, необходим концептуальный аттрактор. Одним из них может стать комфортная дружественная среда. Сейчас у людей существует как никогда мало препятствий, связанных со сменой мест проживания. Поэтому они выбирают локации для жизни, исходя из суммы факторов.

Инвесторам нужно платежеспособное население, а для того чтобы его привлечь, необходим концептуальный аттрактор. Одним из них может стать комфортная дружественная среда. Сейчас у людей существует как никогда мало препятствий, связанных со сменой мест проживания. Поэтому они выбирают локации для жизни, исходя из суммы факторов.

Нам всем необходимы места для прогулок, занятий спортом. В городах, особенно малых, должны быть удовлетворены потребности всех возрастов и групп населения, создано продуманное освещение, отрегулирована сезонность использования общественных пространств, внедрены малые формы и сформировано общее удобство связей. Тренды приходят и уходят, а перечисленные базовые параметры комфортного и живого города остаются актуальными всегда.

Как отмечалось ранее, обновление или создание среды не всегда связано с необходимостью вливания больших денежных средств. Немного увеличив бюджеты по сравнению с капитальным ремонтом, пригласив к работе думающих архитекторов, всегда можно найти интересные, яркие и удобные решения. В данном случае важны аспекты правильной постановки задач и умения архитекторов понимать и принимать контекст как городской, так и экономический. Если город хочет развиваться, обладать позитивной статистикой миграции и прироста населения, то в этом случае неминуемо встает вопрос о необходимости проведения массивной работы со средой и общественным комфортом.

В данном случае важны аспекты правильной постановки задач и умения архитекторов понимать и принимать контекст как городской, так и экономический. Если город хочет развиваться, обладать позитивной статистикой миграции и прироста населения, то в этом случае неминуемо встает вопрос о необходимости проведения массивной работы со средой и общественным комфортом.

Комфортной будет только та среда, которая способна оперативно реагировать на изменения общественного или социального климата, на технологические открытия, адаптироваться к различным ситуациям. Это позволяет не только в разы повысить эффективность функционирования городского пространства, но и одновременно сделать его более разнообразным и удобным. И напротив, зацикливание на той или иной системе ценностей и стратегии приводит к негативным последствиям, как это, к примеру, случается с моногородами и бывшими промышленными гигантами.

Сколько личной свободы в России?

Вот вопрос, который действительно интересует нас больше всего о политической системе России. Сравнивая наш образ жизни с российским, мы должны помнить, что было там до прихода к власти Советской власти. В 1917 году большинство крестьян и промышленных рабочих имели сравнительно небольшой опыт знакомых нам свобод. Крестьяне были крепостными до 1861 года. До 1914 года лишь небольшое их число владело достаточным количеством земли, чтобы пользоваться чувством экономической свободы.

Сравнивая наш образ жизни с российским, мы должны помнить, что было там до прихода к власти Советской власти. В 1917 году большинство крестьян и промышленных рабочих имели сравнительно небольшой опыт знакомых нам свобод. Крестьяне были крепостными до 1861 года. До 1914 года лишь небольшое их число владело достаточным количеством земли, чтобы пользоваться чувством экономической свободы.

Следует, однако, также признать, что при царском режиме образованное и относительно зажиточное меньшинство населения — аристократия, помещики, купцы, профессионалы и интеллигенция мелкой буржуазии — имели некоторые ограниченные свободы. . У них была свобода вероисповедания и вероисповедания, хотя существовала жесткая дискриминация сект, отколовшихся от Русской православной церкви, и евреев. Последние часто подвергались организованным массовым убийствам, называемым погромов. Была некоторая свобода печати, и те, кто выступал против правительства, могли время от времени излагать свои взгляды меньшинству людей, умеющих читать и писать. Но снова и снова в эту свободу вмешивалась государственная цензура.

Но снова и снова в эту свободу вмешивалась государственная цензура.

Имперская Дума, или парламент, созданная в 1905 году после русско-японской войны и вызванной ею революции, предоставила возможность для политической организации. Правда, голосование за членов Дума отдавала предпочтение имущим классам города и деревни. Но реальное начало было положено представительству более чем одной группы или партии в государстве. При этом взвешенном избирательном праве революционные партии в России — эсеры и две социал-демократические группы, меньшевики и большевики — добились избрания членов в Думу , , где они высказывали критику правительства.

Россиянам не хватает наших гражданских свобод

Если мы хотим реально смотреть на Россию, то должны признать, что гражданских свобод, привычных для США и Великобритании, в России никогда не существовало в полном объеме — и нет сейчас. Коммунистическая партия является единственной легальной партией, и другим группам запрещено право на политическую ассоциацию. Печатное слово контролируется правительством, которое также регулирует образование и все средства связи — телефон, телеграф и радио. Новости, выходящие за границу, подлежат цензуре.

Печатное слово контролируется правительством, которое также регулирует образование и все средства связи — телефон, телеграф и радио. Новости, выходящие за границу, подлежат цензуре.

Тем не менее, несмотря на строгий государственный контроль над всеми формами самовыражения, русские при советском режиме добились заметных успехов в технических областях и науке. Они также много сделали для укрепления здоровья, образования и современных методов ведения сельского хозяйства среди прежде преимущественно отсталого и неграмотного населения. Они не достигли одинакового прогресса в литературе и искусстве (за исключением музыки и театра). Объяснение этому может заключаться в том, что они жили в неспокойное время и до недавнего времени были склонны укладывать свои творческие усилия в жесткие марксистские рамки.

В то время как политические и личные свободы в России очень четко ограничены, русский народ получил значительный простор для инициативы и так называемой «самокритики» в экономической сфере. Советская печать, например, никогда не подвергает сомнению ни политические решения правительства, ни общую теорию и практику социализма. Тем не менее, в нем ежедневно публикуются комментарии о неадекватности добычи угля, задержках в производстве электрических лампочек и о тысяче и одном другом факте, влияющем на детали экономического развития страны. Такая критика, касающаяся деталей и экономических средств, а не целей, не только разрешается, но и поощряется.

Советская печать, например, никогда не подвергает сомнению ни политические решения правительства, ни общую теорию и практику социализма. Тем не менее, в нем ежедневно публикуются комментарии о неадекватности добычи угля, задержках в производстве электрических лампочек и о тысяче и одном другом факте, влияющем на детали экономического развития страны. Такая критика, касающаяся деталей и экономических средств, а не целей, не только разрешается, но и поощряется.

Из EM 46: Наш русский союзник (1945)

Российская экономика в конце 2022 года: более серьезные проблемы

Сентябрьско-октябрьская призывная кампания сделала с российской экономикой то, чего до сих пор не смогли сделать санкции Запада . Рынок недвижимости, спрос на кредит и потребительские настроения демонстрируют заметное снижение. Без доходов от нефти и газа федеральный бюджет был бы в глубоком дефиците. Граждане России с промытыми мозгами начинают подозревать, что война подрывает их благополучие. Рецессия продолжится и в 2023 г.

Рецессия продолжится и в 2023 г.

Осенью 2022 года российской армии, фактически разгромленной на Украине весной и летом, потребовался серьезный приток солдат. По официальным подсчетам, было призвано 318 000 человек, или почти 1 процент военнообязанных, и эта цифра, вероятно, занижена. Еще больше людей, в 1,5-2 раза больше и преимущественно мужчин, покинули страну, спасаясь от призыва. Многие потеряли свои доходы и были вынуждены пересмотреть свои инвестиции и модели потребления.

Тем не менее, российская экономика оказалась весьма устойчивой к войне и санкциям. В апреле и мае большинство прогнозистов ожидали падения ВВП России в 2022 году на 7–8%, а некоторые прогнозировали падение на 12–15%. Ожидалось, что инвестиции сократятся на 25–28 процентов, розничная торговля — на 8–9 процентов, а цены — на 20–25 процентов. ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%, и это стало еще одним аргументом в пользу резкого спада из-за эффекта высокой базы.

Однако все вышло иначе. Резкий спад импорта, запрет на экспорт иностранной валюты и требование к экспортерам продавать валютную выручку привели к резкому укреплению рубля, а государственная помощь банкам и компаниям позволила им сохранить уровень инвестиций. Санкции против российского экспорта, крайне важные в среднесрочной и долгосрочной перспективе, оказались неэффективными в краткосрочной перспективе, поскольку высокие цены на энергоносители продолжали наполнять государственную казну.

Санкции против российского экспорта, крайне важные в среднесрочной и долгосрочной перспективе, оказались неэффективными в краткосрочной перспективе, поскольку высокие цены на энергоносители продолжали наполнять государственную казну.

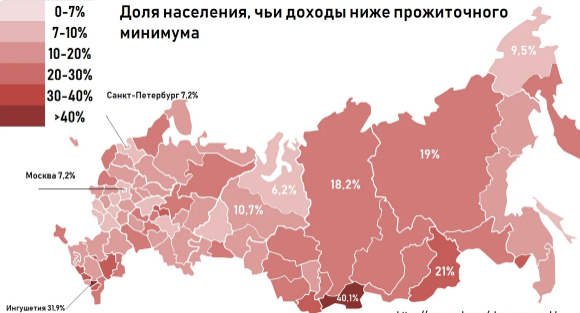

По наиболее взвешенным прогнозам падение ВВП в 2022 году составит всего 3,3–3,4 процента, инфляция стабилизируется на уровне около 12 процентов, инвестиции упадут примерно на 1 процент, а реальные доходы населения снизятся на 2–2,5 процента. процент. Лишь прогнозируемый спад в розничной торговле близок к весенним прогнозам — 6%.

Промышленность в 2022 году избежала рецессии благодаря быстрому росту производства вооружений. С начала 2021 года, по оценке аналитического центра, близкого к российскому правительству, доля оружия нераскрытой ценности в промышленном производстве России увеличилась. Производство продукции военного назначения, ранее редко превышающее 1–2% всего промышленного производства, увеличилось в 2022 г. до 4–5% всего производства. В военное время армии нужно больше танков, ракет и снарядов. Военное производство способствует росту ВВП, но оказывает лишь негативное влияние на экономическое благосостояние населения.

В военное время армии нужно больше танков, ракет и снарядов. Военное производство способствует росту ВВП, но оказывает лишь негативное влияние на экономическое благосостояние населения.

Тем не менее, российская промышленность в целом завершит 2022 год без рецессии. Строительство и инвестиции также будут продолжать расти. При этом частные инвестиции постепенно вытесняются государственными, а мирные — военными.

Товары, недвижимость и реклама

Из-за неопределенности военного времени частные компании сокращают свои инвестиционные программы. Например, Черноголовка, производитель безалкогольных напитков, заморозила инвестиции в новые производства на 5 млрд рублей, а «Северсталь» отказалась покупать новую газовую турбину. Город Санкт-Петербург сократил запланированные инвестиции в строительство нового метро в 2023 году с 55 миллиардов до 30 миллиардов рублей. не быть затронутым.

Уже с марта 2022 года авторынок пережил жесточайшую посадку. Ведущие автопроизводители ушли из России, а западные поставщики запчастей в основном попали под запрет или соблюдают санкции.

Вопреки ожиданиям российских чиновников, китайские автопроизводители не торопятся открывать сборочные производства в России, а китайское правительство выкупает долю иностранных акционеров в таких проектах. Новые производственные мощности будут созданы на китайских платформах.

Рекламный рынок переживает тяжелые времена. По мнению большинства рекламных агентств, реклама упадет в этом году как минимум вдвое. Заметно снижается активность малого и среднего бизнеса, особенно в сфере торговли и услуг. Малый бизнес активно сокращает персонал и инвестиции.

Малый бизнес активно сокращает персонал и инвестиции.

После объявления мобилизации спрос на новую недвижимость в Москве резко упал, на 36–37 процентов. Большинству застройщиков приходится предлагать скидки в размере 5–30%, чтобы поддерживать продажи. И, видимо, это только начало: в 2020–2021 годах цены резко выросли из-за государственных ипотечных субсидий. Предложение новостроек на рынке достигло пятилетнего максимума, и покупатели уходят с рынка. Затянувшаяся рецессия приведет к финансовым проблемам застройщиков, и государство вряд ли продолжит поддерживать ипотеку: бюджет испытывает все большие трудности, а доля людей с плохими кредитами растет.

Банковское дело

Весной 2022 года Центральный банк России резко повысил процентные ставки, чтобы остановить инфляцию и удержать рубль от падения. Это привело к сокращению ипотечного кредитования (на 21 процент по сумме и на 36 процентов по количеству кредитов). Ради сохранения кредитования банкам пришлось резко увеличить долю ипотечных кредитов, по которым заемщик мог предложить лишь небольшой (10–20%) первоначальный взнос.

Экономический спад и мобилизация вызвали рост безнадежных кредитов. Например, в сентябре 2022 года неплатежи по автокредитам увеличились на 19проценты за месяц; 13 процентов таких кредитов сейчас просрочены. Просрочки по ипотечным кредитам выросли еще более значительно, на 35 процентов, в течение сентября. Рост неопределенности, снижение доходов, вынужденный отъезд наемных работников за границу и мобилизация затруднили обслуживание гражданами кредитов.

На фоне мобилизации банки сократили выдачу кредитов по всем сегментам кредитования, что также способствует увеличению доли просроченных кредитов. Особенно резко выросли отказы в ипотеке: банки опасаются, что заемщиков отправят на войну и они не смогут обслуживать кредиты. Ужесточение политики банков впервые с 2015 года привело к снижению общей задолженности населения перед банками. Однако качество кредитных портфелей заметно снижается, так как мобилизация и экономический спад делают проблематичными ранее выданные кредиты. Возможное свертывание льготных ипотечных программ сделает неизбежным снижение цен на жилье.

Возможное свертывание льготных ипотечных программ сделает неизбежным снижение цен на жилье.

В свою очередь заемщики тоже становятся более осторожными. Сейчас они не видят свои экономические перспективы радужными и с июля снижают среднюю ипотеку примерно на 6% (в ВТБ в сегменте более дорогого жилья почти на четверть). До сих пор, начиная с 2015 года, ипотечные субсидии ускорили рост цен на жилье, и с тех пор средний размер ипотечного кредита вырос в 2,7 раза.

Рестораны, образование и досуг

Мобилизация коснулась и ресторанов (их выручка сократилась вдвое), кинотеатров, ювелирных брендов, автосервисов, товаров для строительства и ремонта, книжных магазинов, мебельщиков, фитнес-клубов, всех из них теряют клиентов-мужчин. В крупных городах многие танцевальные школы и гимназии лишились учителей-мужчин: они бежали от мобилизации. Многие из них сейчас преподают в Казахстане, Армении и Грузии.

Помимо снижения спроса на их продукцию, многие предприятия испытывают нехватку опытных кадров, которых призвали в армию. Об остроте проблемы свидетельствует тот факт, что в октябре Минобороны пообещало мобилизовать не более 30 процентов сотрудников одной компании. Подавляющее большинство компаний не могут защитить своих сотрудников от сквозняка. Для компаний, которые не могут использовать удаленный труд и должны вкладывать время и ресурсы в обучение квалифицированных сотрудников, это большая проблема. Новые волны мобилизации в 2023 году будут еще более болезненными.

Об остроте проблемы свидетельствует тот факт, что в октябре Минобороны пообещало мобилизовать не более 30 процентов сотрудников одной компании. Подавляющее большинство компаний не могут защитить своих сотрудников от сквозняка. Для компаний, которые не могут использовать удаленный труд и должны вкладывать время и ресурсы в обучение квалифицированных сотрудников, это большая проблема. Новые волны мобилизации в 2023 году будут еще более болезненными.

IT-специалисты

IT-инженеры были самой мобильной частью российской рабочей силы: более 30% IT-специалистов покинули страну в 2022 году. Некоторым помогли их работодатели переехать в страны, расположенные на границе с Россией. Закон обязывает компании, сотрудники которых получили военные уведомления по месту работы, доставить их сотрудникам. Но есть случаи, когда работодатели переводят работников, за которых получили повестки или отправили в отпуск, а на самом деле такие люди продолжают работать, скрываясь от мобилизации.

Экспорт

Еще одним показателем общего экономического спада является снижение ненефтегазовых доходов бюджета. В октябре 2022 года они были на 20 процентов ниже, чем годом ранее. Снижение доходов вынуждает правительство повышать налоги, сокращать невоенные расходы и прибегать к долгам. Помимо секторов экономики, которые работают на внутренний рынок, в очень тяжелом положении может оказаться металлургическая промышленность. Экспорт резко падает, и компании вынуждены экспортировать свой металл с большими скидками.

Население начало подозревать, что военная авантюра Путина происходит за их счет. Хотя говорят, что реальные доходы россиян останутся на уровне 2021 года, статистически это может быть неверно: Росстат занижает инфляцию и в очередной раз изменил методику оценки доходов населения. Между тем, согласно Индексу потребительских настроений ЦБ РФ, оценка населением своего текущего положения и его экономических ожиданий осенью резко ухудшились.

Ожидания были неоправданно завышены с начала войны: первые военные победы, как и в случае с аннексией Крыма в 2014 году, вызвали всплеск эйфорических настроений у россиян.