Естественные монополии России

Под общ. ред. Ю.З. Саакяна Москва: ИПЕМ, 2007. – 408 с. |

Книга представляет комплексное исследование естественно-монопольного сектора России. Рассмотрены различные аспекты идентификации и деятельности естественных монополий (экономические, технологические, социальные, стратегические, правовые), значение естественных монополий для российской экономики, проблемы их регулирования, реформирования и развития. Отдельными томами представлены приложения в виде статистического и картографического материалов, касающихся развития естественных монополий России.

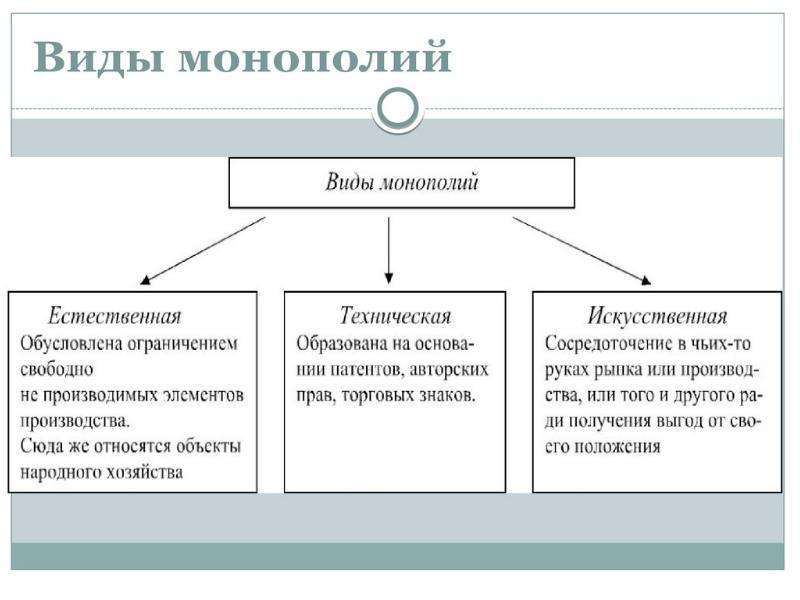

Раздел 1. Что такое естественные монополии

Глава 1.1. Понятие естественной монополии: трансформация подходов и методов

- Традиционный подход к определению естественной монополии

- Новые подходы к организации отраслевых рынков в естественно-монопольных отраслях

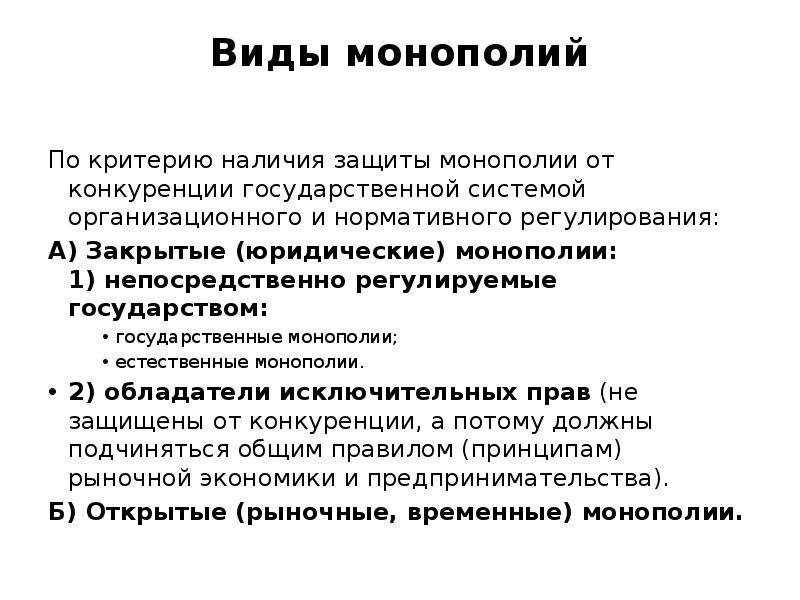

Глава 1.2. Естественные монополии в российском правовом поле

- Неточность определения субъекта естественной монополии

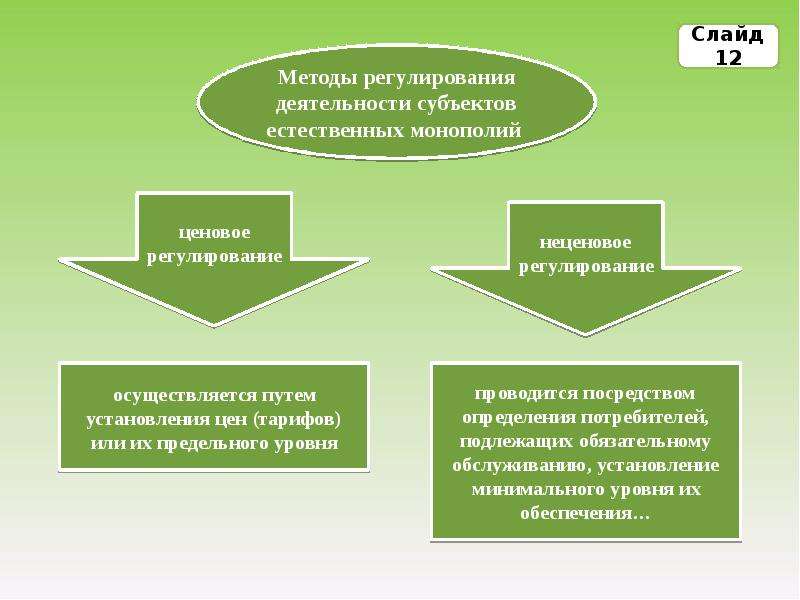

- Применяемые методы регулирования естественных монополий

- Реестр субъектов естественных монополий и его недостатки

- Государственное регулирование деятельности естественных монополий

Глава 1.3. Границы рынка в инфраструктурных отраслях экономики России

- Естественная монополия как объект государственного регулирования

- Методология выделения границ рынка

- Экономические границы рынка

- Технологические границы рынка

- Социальные (общественные) границы рынка

- Стратегические границы рынка

- Идентификация границ рынка как методология государственного регулирования естественных монополий Всегда ли хороша конкуренция?

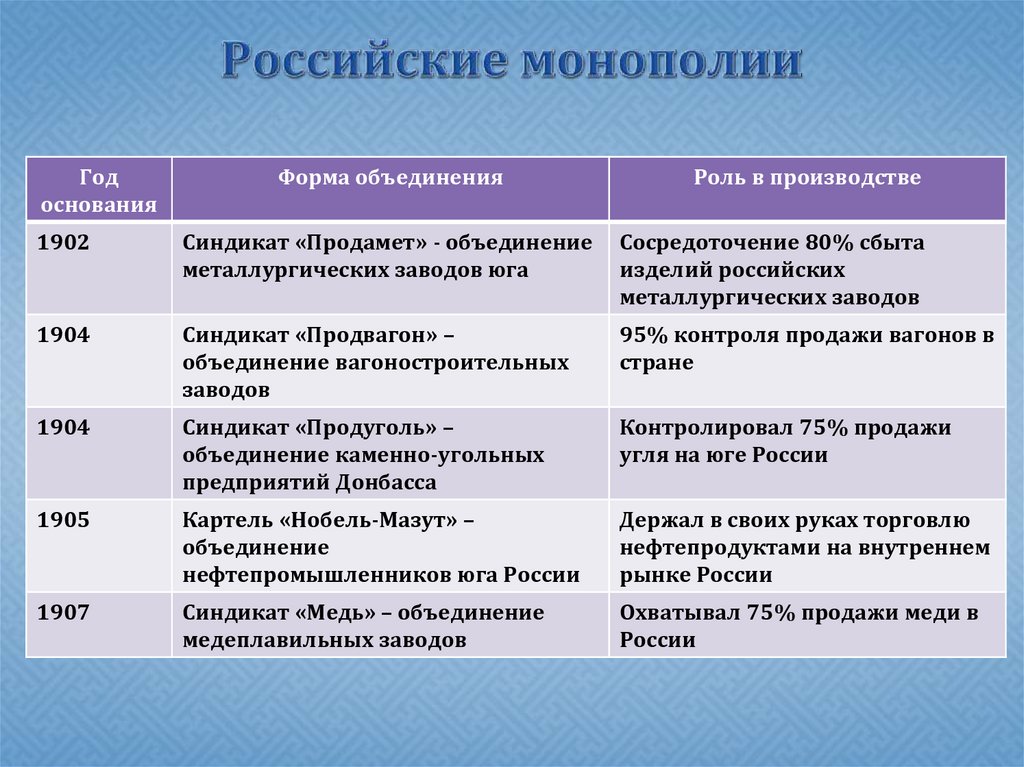

Глава 1. 4. Монополии в исторических судьбах России

4. Монополии в исторических судьбах России

- Появление и развитие монопольных субъектов в России

- Железнодорожное строительство и связанные с ним монопольные объединения

- Первые монопольные объединения в сфере ТЭК

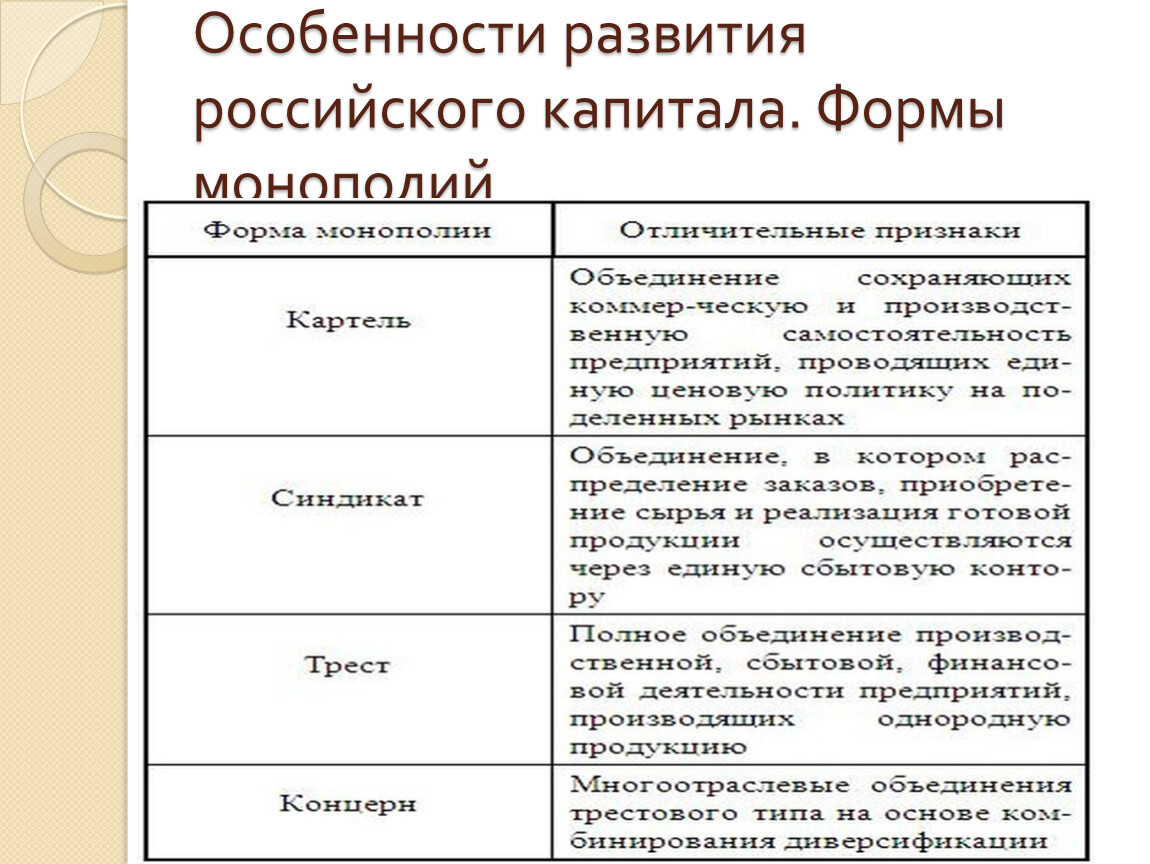

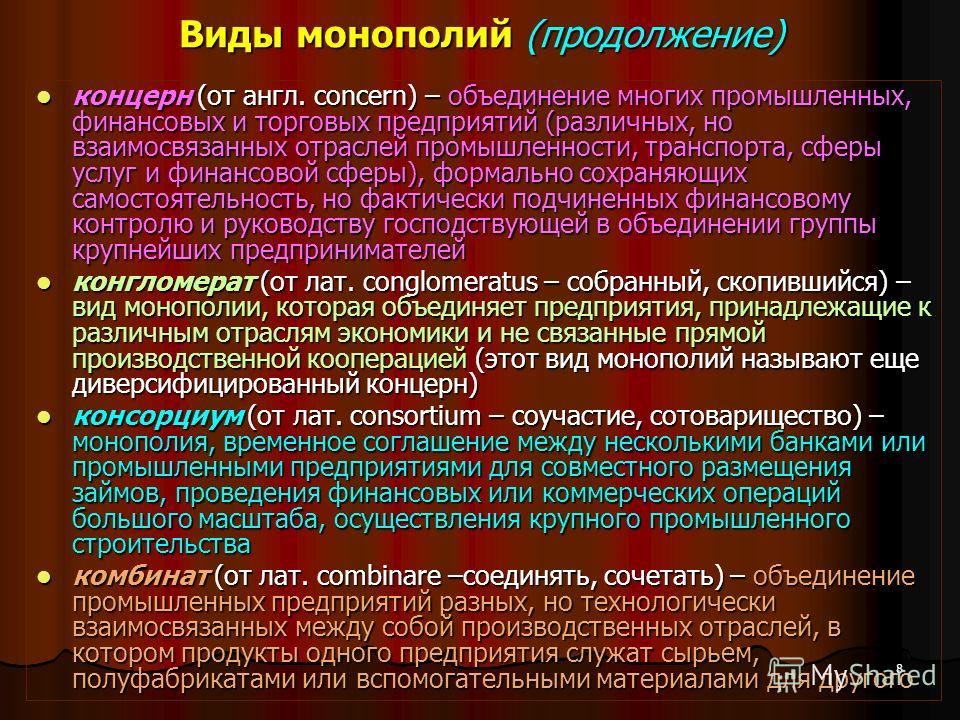

- Формы монополий в России на рубеже XIX и XX веков

- Наиболее характерные формы монополий для различных отраслей

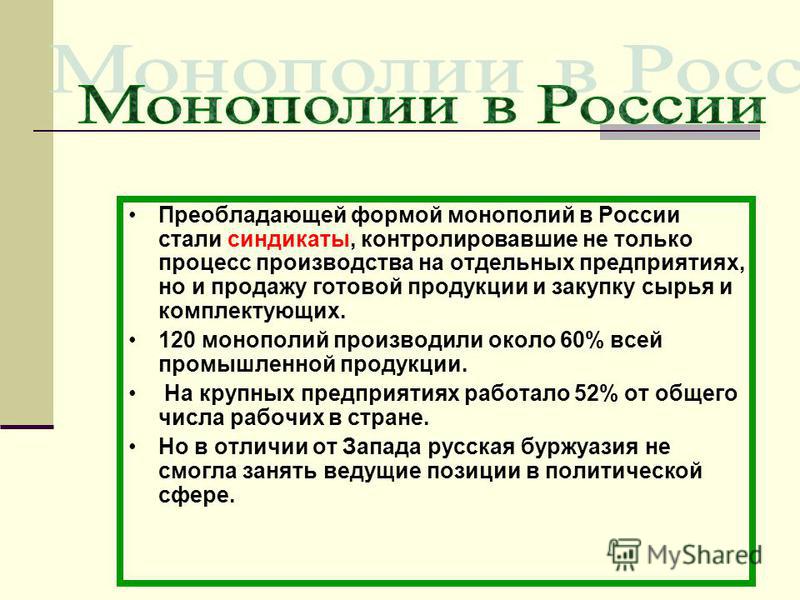

- Особенности монополизации российской промышленности перед Первой мировой войной.

- Система участий как начальная стадия холдингизации

- Советский период в жизни естественных монополий

Раздел 2. Роль естественных монополий для России

Глава 2.1. Экономическая роль естественных монополий

- Газовая отрасль: ОАО «Газпром»

- Электроэнергетика: РАО «ЕЭС России»

- Железнодорожный транспорт: ОАО «РЖД»

Глава 2.2. Социальная роль естественных монополий

- Социальное значение основной деятельности субъектов естественных монополий

- Социальная роль субъектов естественных монополий на региональном и муниципальном уровнях

- Реализация принципов социального партнерства в естественных монополиях

Глава 2.

- Обороноспособность страны

- Энергетическая безопасность

- Экономическая безопасность

- Транспортная безопасность

- Территориальная целостность страны

Глава 2.4. Роль естественных монополий в обеспечении геополитических интересов России

- Взаимоотношения России и стран СНГ и Балтии Взаимоотношения России и стран ЕС

- Взаимоотношения России и стран АТР Роль российских естественных монополий в формировании международных энергетических союзов

Глава 2.5. Мировые тенденции развития энергетики

- Эволюция мирового потребления энергии: смена энергетических укладов

- Качественная трансформация потребления энергии на современном этапе экономического развития

Раздел 3. Текущее состояние естественных монополий

Глава 3.1. Электроэнергетика

- Технологическая структура

- Организационная структура

- Топливный баланс

- Состояние генерирующих мощностей

- Состояние электросетевого хозяйства

- Выработка и потребление электроэнергии

- Выработка и потребление тепловой энергии

- Экспорт и импорт электроэнергии

- Вопросы экологии

- Финансовое состояние отрасли

- Ключевые проблемы

Глава 3. 2. Газовая отрасль

2. Газовая отрасль

- Организационная структура

- Состояние ресурсов и запасов газа в России

- Состояние и ход геологоразведочных работ

- Добыча газа

- Транспортировка и хранение газа

- Состояние газотранспортной инфраструктуры

- Газораспределение и газификация

- Внутреннее потребление газа в России

- Особенности реализации газа на российском рынке

- Экспорт российского природного газа

- Инвестиции

- Финансовое состояние

- Ключевые проблемы

Глава 3.3. Нефтетрубопроводный транспорт

- Организационная структура

- Производственные показатели

- Доступ к инфраструктуре и тарифообразование

- Состояние основных фондов

- Финансовое состояние

- Инвестиции

- Ключевые проблемы

Глава 3.4. Железнодорожный транспорт

- Организационная структура

- Основные участники процесса перевозок

- Производственные показатели

- Экономические показатели

- Состояние основных фондов

- Ключевые проблемы

Раздел 4. Реформирование естественных монополий России

Реформирование естественных монополий России

Глава 4.1. Реформа электроэнергетики

- Модели организации электроэнергетики

- Вертикально-интегрированная компания

- Модели конкурентного рынка

- Реформа РАО «ЕЭС России»

- Цели и задачи реформы

- Модель реформирования электроэнергетики России

- Основные этапы реформы

- Риски реформирования электроэнергетики

Глава 4.2. Структурные преобразования в газовой отрасли

- Структурные преобразования ОАО «Газпром» и либерализация акций компании

- Реформа механизмов газораспределения и реализации газа на внутреннем рынке

- Совершенствование корпоративной структуры

- Избавление от непрофильных активов

- Диверсификация производственной деятельности

- Перспективы структурных преобразований

Глава 4.3. Структурные преобразования нефтетрубопроводного транспорта

Глава 4.

- Предпосылки реформы

- Программа структурной реформы

- Ход реформ

- Результаты реформ

- Трудности реформирования

- Перспективы и риски реформ

Глава 4.5. Анализ моделей реформирования российских естественных монополий

Раздел 5. Государственное регулирование деятельности естественных монополий

Глава 5.1. Необходимость государственного регулирования естественных монополий

- Злоупотребление монопольным положением

- Стратегическая значимость естественных монополий Социальная значимость естественных монополий

- Политическая значимость естественных монополий

Глава 5.2. Цели и задачи государственного регулирования естественных монополий

Глава 5.3. Антимонопольное регулирование естественных монополий в России

- Возбуждение и рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства

- Согласование гражданско-правовых сделок с участием или в отношении субъектов естественных монополий

- Обращение в арбитражный суд с исками и заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства

Глава 5. 4. Тарифное регулирование естественных монополий в России

4. Тарифное регулирование естественных монополий в России

- Железнодорожный транспорт

- Газовая отрасль

- Электроэнергетика

- Перекрестное субсидирование в естественных монополиях

- Оценка необходимости повышения внутренних цен на услуги естественных монополий и возможных последствий для экономики России

- Анализ перспектив тарифного регулирования естественных монополий в России

Глава 5.5. Прочие методы правового регулирования естественных монополий

- Реформа технического регулирования

- Особенности технического регулирования в естественных монополиях

- Ответственность за нарушение государственной дисциплины цен

- Лицензирование деятельности субъектов естественных монополий

- Банкротство субъектов естественных монополий

- Определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию естественными монополиями

- Внешнеэкономическая деятельность субъектов естественных монополий

Глава 5. 6. Мировой опыт регулирования деятельности естественных монополий в условиях их реформирования

6. Мировой опыт регулирования деятельности естественных монополий в условиях их реформирования

- Газовая отрасль

- Железнодорожный транспорт

ЭлектроэнергетикаГлава 5.7. Контроль за деятельностью естественных монополий со стороны государства как собственника

- Управление естественными монополиями как государственными компаниями

Раздел 6. Российские естественные монополии — «локомотив» или «тормоз» национальной экономики?

Глава 6.1. Внутренние проблемы естественных монополий и их влияние на потребителей услуг естественных монополий

- Износ основных фондов

- Недостаток инвестиционных ресурсов

- Изменение структуры спроса

- Кадровые проблемы

- Вопросы эффективности управления

Глава 6.2. Ограничения на российскую экономику со стороны естественных монополий

- Ценовые ограничения экономического роста

- Инфраструктурные ограничения в деятельности естественных монополий и их влияние на экономическое развитие России

Глава 6. 3. Перспективы развития естественных монополий России

3. Перспективы развития естественных монополий России

- Газовая отрсль: ОАО «Газпром»

- Электроэнергетика: РАО «ЕЭС России»

- Железнодорожный транспорт: ОАО «РЖД»

- Особенности планирования развития субъектов естественных монополий

- Ресурсное обеспечение инвестиционных программ субъектов естественных монополий

- Несоответствие между перспективными структурами производства и потребления продукции естественных монополий

Глава 6.4. Инвестиционные программы российских естественных монополий как стимул к резкому развитию смежных отраслей

- Краткая характеристика инвестиционных программ естественных монополий

- Снятие инфраструктурных ограничений экономического роста

- Недостаток производственных мощностей в смежных отраслях

- Состояние проектно-изыскательного комплекса

- Состояние промышленности строительных материалов и строительно-монтажного комплекса

- Кадровые проблемы смежных отраслей промышленности

- Типовое проектирование — необходимость в условиях сжатых сроков

- Системные проблемы привлечения инвестиций в развитие естественных монополий

- Программы развития отраслей-поставщиков естественных монополий

- Препятствия к увеличению производственных мощностей поставщиков и возможные пути их преодоления

Глава 6. 5. И все-таки, «локомотив» или «тормоз»?

5. И все-таки, «локомотив» или «тормоз»?

По вопросам приобретения книги обращайтесь по телефону +7 (495) 690-14-26 или по электронной почте [email protected].

Субъекты естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении — Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями — Стандарты раскрытия информации — Деятельность — Главная — Региональная энергетическая комиссия Свердловской области официальный сайт

На основании ч. 5 статьи 8 Федерального закона от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изм.) в целях обеспечения прозрачности деятельности субъектов естественных монополий, открытости регулирования деятельности субъектов естественных монополий и защиты интересов потребителей субъекты естественных монополий обязаны обеспечивать свободный доступ к информации о своей деятельности, которая регулируется в соответствии с указанным Федеральным законом.

Содержание, сроки и периодичность информации, подлежащей раскрытию субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок в пригородном сообщении, закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 г. № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок».

В соответствии с пп. «а» п. 4 Положения об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий и о пределах такого регулирования и контроля, органы регулирования участвуют в государственном регулировании и контроле деятельности субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении.

Порядок осуществления контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, субъектами естественных монополий утвержден в постановлении Правительства Российской Федерации от 28. 09.2010 г. № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации».

09.2010 г. № 764 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации».

Правительство отказалось от монополии на алкоголь | Статьи

В правительстве забраковали идею ввести госмонополию на производство и оборот спирта и алкогольных напитков. Это следует из заключения на предлагавший такую меру законопроект. В начале прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что вопрос о госмонополии на спирт прорабатывается совместно с Минфином. Теперь в этом вопросе наступила ясность.

Законопроект о введении госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции внесли в Госдуму в апреле прошлого года депутаты Михаил Дегтярев, Алексей Диденко и Антон Ищенко. Документ предполагал, что право на выпуск спиртного, а также на определение необходимых объемов продукта, закупочных и отпускных цен будет иметь только государство. Механизм монополизации депутаты ни в самом законопроекте, ни в пояснительной записке не привели.

В отзыве на законопроект депутатов Госдумы правительство указало, что «установление государственных квот на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции повлечет снижение загрузки производственных мощностей и, как следствие, приведет к росту цен на продукцию и недоступности ее для конечного потребителя».

В правительстве также отметили, что воплощение идеи может оказаться дорогостоящим: для создания сети государственных алкомаркетов потребуется строить или выкупать помещения. При этом бюджет может потерять и существующие доходы.

«Не учтено, что в соответствии с законодательством о налогах и сборах РФ этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция являются подакцизными товарами, налогообложение которых является стабильным источником доходов бюджетов всех уровней», — говорится в правительственном заключении.

Документ заканчивается выводом, что правительство, учитывая изложенное, законопроект не поддерживает.

Дискуссия о введении госмонополии на спирт и алкогольную продукцию в том или ином виде возникает с периодичностью не реже раза в год. Например, в начале прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что правительство совместно с Минфином готовит предложения по введению монополии на рынке спирта.

Например, в начале прошлого года вице-премьер Александр Хлопонин заявлял, что правительство совместно с Минфином готовит предложения по введению монополии на рынке спирта.

— У нас есть мировой опыт, нигде в мире государство алкоголь абсолютно в рынок не отпускает, — отмечал тогда Александр Хлопонин.

На фоне массового отравления метиловым спиртом в Иркутской области в конце декабря о монополии на спирт вспомнил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн — правда, он предложил ввести госмонополию на спирт для медицинских и косметических нужд. О необходимости ввести госмонополию на торговлю спиртным в ноябре 2016 года говорил и первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, коммунист Николай Коломейцев. «Заворачивали» идею об алкогольной госмонополии последний раз в марте прошлого года: тогда Госдума отклонила соответствующий законопроект депутатов «Справедливой России».

Гендиректор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что крупнейшим производителем спирта в России и так остается государство.

— «Росспиртпром» производит порядка 75% этилового спирта. В течение года-двух госмонополия на его производство и так состоится, курс на это уже взят, и принимать никаких законопроектов не придется, — отметил Вадим Дробиз.

«Росспиртпром» по организационной форме является ОАО. Компания на 100% принадлежит Росимуществу.

По мнению Вадима Дробиза, необходимости госмонополии на оборот спирта и алкогольных напитков нет — государство может полностью контролировать оборот посредством системы ЕГАИС. В ней отображаются все данные о движении алкоголя от производства спирта до продажи бутылки покупателю в розничных магазинах.

В Госдуме предложили ввести госмонополию на производство и оборот этилового спирта

https://www.znak.com/2020-10-01/v_gosdume_predlozhili_vvesti_gosmonopoliyu_na_proizvodstvo_i_oborot_etilovogo_spirta2020.10.01

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Олег Нилов, Михаил Емельянов и Дмитрий Ионин внесли на рассмотрение парламента законопроект о введении в России государственной монополии на производство и оборот этилового спирта. Документ опубликован в системе обеспечения законодательства.

Документ опубликован в системе обеспечения законодательства.

Как отмечают авторы инициативы в пояснительной записке, согласно проектируемым положениям, производство и продажу этилового спирта на территории Российской Федерации смогут осуществлять лишь юридические лица, в которых более половины уставного капитала принадлежит государству. В то же время частным компаниям и юридическим лицам прямо запрещается продавать этиловый спирт, а также производить алкогольную и спиртосодержащую продукцию из этилового спирта, произведенного иными организациями.

«Данные меры, направлены прежде всего на сохранение жизни и здоровья граждан, являются инструментом недопущения суррогатного алкоголя на рынок и его повсеместного распространения», — поясняют справедливороссы.

Впрочем, законопроект скорее всего не примут: правительство уже вынесло свое отрицательное заключение. В нем, в частности, указано, что под этиловым спиртом понимается в том числе дистилляты: винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый. Однако обоснования распространения государственной монополии на дистилляты и биоэтанол в материалах к законопроекту не приводится.

Однако обоснования распространения государственной монополии на дистилляты и биоэтанол в материалах к законопроекту не приводится.

Кроме того, как отмечают в правительстве, законопроект предлагает изымать имущество частных компаний, которые в данный момент производят алкоголь, а убытки этих компаний покрывать за счет доходов бюджета от производства и обороту этилового спирта. При этом финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержит соответствующих расчетов, позволяющих провести финансовую оценку экономического эффекта от реализации предлагаемых решений.

Это не первая подобная инициатива депутатов Госдумы РФ, предыдущие две были отклонены в 2017 и 2018 годах.

Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com

В России введена государственная хлебная монополия

25 марта (7 апреля) 1917 г. законом Временного правительства «О передаче хлеба в распоряжение государства» в России была введена государственная хлебная монополия.

Объявление хлебной монополии было обусловлено глубоким продовольственным кризисом, порождённым войной. Уже в августе 1915 г. в целях обеспечения военных нужд в России были введены твёрдые цены на хлеб для правительственных закупок, а в декабре 1916 г. власть была вынуждена прибегнуть к хлебной развёрстке — многоуровневому распределению обязательств по поставке хлеба между губерниями, уездами, селениями и отдельными хозяйствами.

Уже в августе 1915 г. в целях обеспечения военных нужд в России были введены твёрдые цены на хлеб для правительственных закупок, а в декабре 1916 г. власть была вынуждена прибегнуть к хлебной развёрстке — многоуровневому распределению обязательств по поставке хлеба между губерниями, уездами, селениями и отдельными хозяйствами.

Эти меры не спасли ситуацию, и пришедшее к власти в результате Февральской революции Временное правительство 25 марта (7 апреля) 1917 г. ввело хлебную монополию. Закон «О передаче хлеба в распоряжение государства» состоял из двадцати двух статей и ряда приложений к девятой статье, касавшейся установления твёрдых цен на хлеб. Весь объём «хлеба, продовольственного и кормового, урожая прошлых лет, 1916 г. и будущего урожая 1917 г.», должен был передаваться государству. Производитель мог оставить себе лишь установленный законом минимум для обсеменения полей, жизнеобеспечения своей семьи и занятых в хозяйстве лиц, а также для хозяйственных надобностей (прокормление скота).

Каждому владельцу хлеба было вменено в обязанность сообщать местным продовольственным комитетам сведения об имеющемся у него количестве хлеба. Весь хлеб подлежал сдаче в установленные сроки по твёрдым ценам. Обнаруженные в результате проверки скрытые хлебные запасы отчуждались в пользу государства за половину цены. У лиц, отказавшихся от добровольной сдачи хлеба, производилась реквизиция.

Полученный государством хлеб подлежал распределению среди потребителей по твёрдым ценам, установленным в местах закупок, с прибавлением необходимых накладных расходов. Залог хлеба и другие подобные операции «свободной торговли» запрещались.

Закон и последовавшие за ним дополнительные меры не дали ожидаемых результатов. Крестьяне не желали сдавать свою продукцию по низкой цене, без соответствующей компенсации изделиями промышленности. Наиболее серьёзное сопротивление оказывали помещики и кулаки.

Альтернативу хлебной монополии в условиях революции и гражданской войны найти не удалось, к ней прибегла и советская власть. В мае 1918 г. вышли декреты «О предоставлении Народному комиссариату продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» и «О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных органов», а 11 января 1919 г. декретом Совета народных комиссаров на всей территории Советской России была введена продовольственная развёрстка.

В мае 1918 г. вышли декреты «О предоставлении Народному комиссариату продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими» и «О реорганизации Народного комиссариата продовольствия и местных продовольственных органов», а 11 января 1919 г. декретом Совета народных комиссаров на всей территории Советской России была введена продовольственная развёрстка.

Лит.: Белозерцев А. Г. Земля и хлеб России (1900—2005 гг.). М., 2005; Волобуев П. В. Экономическая политика Временного правительства. М., 1962; Данилов В. П. Крестьянская революция в России, 1902-1922 гг. // Крестьяне и власть. М.; Тамбов, 1996. С. 4-23; Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. Париж, 1921. Гл. 14: Деятельность Временного правительства: продовольствие, промышленность, транспорт и финансы; То же [Электронный ресурс]. URL: http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/1_14.html; Китанина Т. М. Война, хлеб и революция: Продовольственный вопрос в России. 1914 — октябрь 1917 г. Л., 1985; Рябова Т. Ф., Куделя А. Д. Развитие рынка зерна в России, 1896-1996. М., 1997; Собрание узаконений и распоряжений правительства. Пг., 1917. № 85, ст. 487; Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973.

Л., 1985; Рябова Т. Ф., Куделя А. Д. Развитие рынка зерна в России, 1896-1996. М., 1997; Собрание узаконений и распоряжений правительства. Пг., 1917. № 85, ст. 487; Сидоров А. Л. Экономическое положение России в годы Первой мировой войны. М., 1973.

См. также в Президентской библиотеке:

Вышел Декрет СНК о продразвёрстке // День в истории. 11 января 1919 г.

Особенности государственного регулирования естественных монополий в России с целью повышения их эффективности

Шмырова Н.В., Абросимова О.Ю.

Шмырова Н.В., Абросимова О.Ю.

Скачать PDF

В статье рассматриваются особенности естественных монополий, их роль в экономическом развитии России. Проводится идея о необходимости регулирования естественных монополий со стороны государства, предложен ряд механизмов государственного регулирования отраслей естественных монополий с целью повышения их конкурентоспособности и эффективности функционирования. вертикальная интеграция, инвестиции, государственное регулирование, естественная монополия

вертикальная интеграция, инвестиции, государственное регулирование, естественная монополия1. Величко С.Г. Международный и российский опыт регулирования естественных монополий // Вопросы экономических наук. − 2007. − № 3. − С. 66−69.

2. Дерябина М. Участие государства в регулировании деятельности естественных монополий // Вопросы экономики. – 2006. − № 1. – С. 38−45.

3. Доровских А. По поводу формирования инновационных стратегий нефтяных корпораций // Российский экономический журнал. – 2009. − № 6. – С. 108−110.

4. Жигульская Г.М., Воробьева Н.С. МАП России как орган власти, регулирующий деятельность естественных монополий в области связи // Вестник Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. − 2000. − № 3. − С.63−67.

5. Кутовой Г.П. Государственное регулирование естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе в Российской Федерации // Вести в электроэнергетике. − 2002. – № 1. − С. 8−12.

Опубликовано в журнале

Актуальные статьи от наших партнеров:

Новые статьи от наших партнеров:

Московская область – первый регион России, где устранят монополию интернет-провайдеров

Подмосковье стало первым регионом России, где создан правовой прецедент по устранению монополии интернет-провайдеров, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

«Подмосковье является первым регионом в стране, где на муниципальном уровне принят нормативный акт, препятствующий монополии операторов связи в многоквартирных домах», – заявил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, его слова приводятся в сообщении.

Он уточнил, что в надзорное ведомство поступил целый ряд обращений жителей региона, в которых они жаловались, что у собственников и нанимателей жилья отсутствует свобода выбора поставщика интернет-доступа. После рассмотрения жалобы, пришедшей из Красногорска от жителя дома № 2А на Ильинском бульваре, Госжилинспекция выдала предписание администрации городского поселения Красногорск. В нем содержалось требование принять правовой акт, обеспечивающий права жителей на выбор провайдера и обязывающий управляющие организации предоставлять условия для работы в каждом доме нескольких операторов связи.

Красногорский совет депутатов, выполняя предписание Госжилинспекции, внес существенные дополнения в принятое в 2009 году положение «О создании условий для обеспечения жителей городского поселения Красногорск услугами связи», поясняется в материале.

«В положении прописаны детали договорных отношений как между жителем и провайдером на поставку услуг связи, так и между провайдером и управляющей организацией на использование оператором связи общего имущества собственников в многоквартирном доме. Условия, на которых провайдеры будут прокладывать инженерные сети в подъездах, определит общее собрание собственников, которое обязана инициировать УК», – отметил Соков.

Он добавил, что органам местного самоуправления необходимо внимательно изучить опыт Красногорска и принять подобные положения, развивающие конкуренцию в сфере связи и защищающие жителей от провайдеров-монополистов.

(PDF) Естественная монополия в России: проблемы государственного регулирования

Балтийский журнал экономики недвижимости и управления строительством

ISSN: 2255-9671 (онлайн)

Ноябрь 2017 г., 5, 137–145

doi: 10.1515 / bjreecm -2017-0010

http://www.degruyter.com/view/j/bjreecm

137

© 2017 Сергей Кирсанов, Евгений Сафонов, Сандра Рамирес.

Это статья в открытом доступе под лицензией Creative Commons

Attribution License (http: // creativecommons.org / licenses / by / 4.0),

в порядке, согласованном с De Gruyter Open.

ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ В РОССИИ: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ПРОБЛЕМЫ

Сергей КИРСАНОВ1, Евгений САФОНОВ2, Сандра РАМИРЕЗ3

1 Российский государственный гуманитарный университет в Домодедово, Санкт-Петербургский гуманитарный институт

Россия 2 Российский государственный гуманитарный университет в Домодедово, Москва, Россия

3Центр молодежных проектов Корпоративного университета ОАО «РЖД»,

Москва, Россия

E-mail для корреспондента: ksaimr @ mail.ru

Реферат. Целью статьи является выявление некоторых аспектов государственного регулирования естественной монополии

в России, имеющих первостепенное значение в экономической и общественной жизни страны. Оптимальный путь реформирования монополизированных

производств в настоящее время является очень актуальным для России. Правительство России

требует изучения зарубежного опыта в этой области и адаптации его

к российским условиям.Практически полное отсутствие прозрачности в ценообразовании

естественных монополий является одной из важнейших проблем в России. В данном подключении

на фоне практически неконтролируемой коррупции в стране

решение о повышении тарифов практически на все услуги, предоставляемые монополистами

, независимо от мировых цен на энергоресурсы, вызывает недоверие

и справедливые порицания. . Неэффективное управление государственной корпорацией «Газпром»,

, значительное снижение налогов, перечисляемых в государственный бюджет, до сих пор не подвергалось тщательному аудиту и критическому анализу со стороны соответствующих государственных органов

.Минэнерго не пытается реформировать газовую отрасль

, например, по аналогии со скандинавскими странами, где

удивительных результатов были достигнуты в работе многочисленных поставщиков энергии

. Увеличение налоговых поступлений в бюджет страны и повышение качества жизни населения на

зависят от объема

реформ отрасли, которые государство проведет на основе сочетания

административного и экономического контроля. меры.Использованные методы исследования:

анализ, синтез, сравнительный анализ.

Ключевые слова: Естественная монополия, государственное регулирование, госкорпорация Газпром

ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия во многих экономически развитых странах произошли существенные изменения в моделях монопольного рынка

организации. Направление реформ

было определено необходимостью устранения чрезмерного государственного контроля над государственной монополией

и создания условий для конкурентного рынка

.Такие меры были призваны снизить нагрузку на государственный бюджет

. Пожалуй, основные модели трансформации монополии на внешних рынках

уже разработаны. Россия может опираться на опыт

зарубежных стран.

В настоящее время в экономической теории существуют различные мнения о методах

и пределах регулирования естественных монополий. Эти вопросы носят дискуссионный характер.

Без аутентификации

Дата загрузки | 16.11.17 1:53

Естественная монополия в России: проблемы государственного регулирования

Автор

Перечислено:- Кирсанов Сергей

() (Российский государственный гуманитарный университет в Домодедово, г.Петербургский гуманитарный институт, Санкт-Петербург, Российская Федерация)

- Сафонов Евгений

(Российский государственный гуманитарный университет в Домодедово, Москва, Российская Федерация)

- Рамирес Сандра

(Центр молодежных проектов Корпоративного университета ОАО «РЖД», Москва, Российская Федерация)

Abstract

Целью статьи является раскрытие некоторых аспектов государственного регулирования естественной монополии в России, имеющих первостепенное значение в экономической и социальной жизни страны.Оптимальный путь реформирования монополизированных производств в настоящее время является очень актуальным для России. Российское правительство требует изучения зарубежного опыта в этой области и адаптации его к российским условиям. Практически полное отсутствие прозрачности ценообразования естественных монополий — одна из важнейших проблем в России. В связи с этим, на фоне практически неконтролируемой коррупции в стране решение о повышении тарифов практически на все услуги монополистов, независимо от мировых цен на энергоресурсы, вызывает недоверие и справедливые нарекания.Неэффективное управление государственной корпорацией «Газпром», значительное снижение налогов, перечисляемых в государственный бюджет, до сих пор не подвергалось тщательной проверке и критическому анализу со стороны соответствующих государственных органов. Минэнерго не пытается реформировать газовую отрасль, например, по аналогии со скандинавскими странами, где были достигнуты удивительные результаты в работе многочисленных поставщиков энергии. Увеличение налоговых поступлений в бюджет страны и улучшение качества жизни населения зависят от того, какие реформы в отрасли будет проводить государство на основе сочетания административных и экономических мер контроля.Использованные методы исследования: анализ, синтез, сравнительный анализ.

Рекомендуемое цитирование

DOI: 10.1515 / bjreecm-2017-0010

Скачать полный текст от издателя

Исправления

Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами.Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc: vrs: bjrecm: v: 5: y: 2017: i: 1: p: 137-145: n: 10 . См. Общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, аннотации, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: (Питер Голла). Общие контактные данные провайдера: https://www.sciendo.com/services/journals .

Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

У нас нет ссылок на этот товар. Вы можете помочь добавить их, используя эту форму .

Если вам известно об отсутствующих элементах, цитирующих этот элемент, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылочного элемента.Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, поскольку там могут быть некоторые цитаты, ожидающие подтверждения.

Обратите внимание, что исправления могут занять пару недель, чтобы отфильтровать различные сервисы RePEc.

Алкогольная монополия | Encyclopedia.com

С последней четверти пятнадцатого века московские князья контролировали производство и продажу водки.В 1553 году Иван IV (Грозный) наградил часть своей административной элиты ( опричнина, ) за верную службу концессией на владение кабаками или кабаками. Даже в этом случае владельцам таверн приходилось платить за такие уступки. При Борисе Годунове (1598–1605) государство усилило контроль над водкой — монополия, закрепленная в Уложении 1649 года.

Споры о престолонаследии в конце семнадцатого века ослабили государственный контроль над водкой, но Петр I (Великий, р.1682–1725) восстановил строгий контроль над государственной монополией. Екатерина II (Великая, р. 1762–1796) разрешила дворянам продавать водку государству. Поскольку в штате не было достаточного количества администраторов для сбора доходов от продаж, торговцам было разрешено покупать концессии, которые давали им право монополии на продажу водки в данном районе в течение определенного периода времени. За эту уступку торговцы платили государству фиксированную сумму, основанную на их предполагаемых продажах. Эти налоговые фермеры ( откупщики, ) обеспечивали государство стабильными доходами.Доля общего дохода от продажи водки увеличилась с 11 процентов в 1724 году до 30 процентов в 1795 году. Между 1798 и 1825 годами цари Павел I и Александр I пытались восстановить государственную монополию, но дворяне и купцы получали прибыль от налога. система земледелия, сопротивлялась их попыткам.

В рамках налоговой системы цены на водку могли быть высокими, а качество продукции иногда было сомнительным. В конце 1850-х некоторые люди, жалуясь на фальсификацию и завышение цен, бойкотировали покупку водки и разграбили винокурни.В рамках великих реформ, сопровождавших освобождение крепостных, в 1863 году налоговая система была отменена и заменена системой акцизов. К концу 1890-х годов было подсчитано, что около трети акцизов никогда не доходили до государственной казны из-за мошенничества.

Александр III призвал к установлению государственной водочной монополии ( vinnaia monopoliia ), чтобы обуздать пьянство. В 1893 году его министр финансов Сергей Витте внес в Государственный совет предложение об установлении государственной водочной монополии.Он утверждал, что, если государство станет единственным покупателем и продавцом всех спиртных напитков, производимых для внутреннего рынка, оно сможет регулировать качество водки, а также ограничить продажи, чтобы люди научились пить регулярно, но умеренно. Витте настаивал на том, что монополия была попыткой изменить привычки людей к употреблению алкоголя, а не увеличить доходы. В результате, однако, продажа водки стала крупнейшим источником государственных доходов, а также одной из крупнейших отраслей промышленности в России.К 1902 году, когда установилась государственная монополия, государство собрало 341 миллион рублей; к 1911 году сумма достигла 594 миллиона человек.

К 1914 году доходы от водки составляли треть доходов государства.

Установленная в 1894 году, монополия вступила в силу в восточных губерниях Оренбург, Пермь, Самара и Уфа в 1896 году. К июлю 1896 года она была представлена на юго-западе, в Бессарабской, Волынской, Подольской, Херсонской, Киевской губерниях. , Чернигов, Полтава, Таврида и Екатеринослав. К 1897 г. монополию имели семь губерний в Беларуси и Литве, за ними следовали десять губерний в Королевстве Польском и в Санкт-Петербурге.-Петербург, распространившись на всю Европейскую Россию и Западную Сибирь к 1902 году и большую часть Восточной Сибири к 1904 году. Целью было закрыть таверны и ограничить продажу алкогольных напитков государственными винными магазинами. В ресторанах будет разрешено подавать алкогольные напитки, но государственные служащие в государственных магазинах будут заниматься большей частью торговли. Введение монополии привело к большим финансовым потерям владельцев таверн, многие из которых были евреями. Поскольку государственная водка была недорогой и неизменно чистой по качеству, продажи резко выросли.Бутлегеры, часто женщины, покупали водку в государственных магазинах и перепродавали ее, когда магазины были закрыты.

В 1895 году государство создало общество воздержания, Попечительство о народной трезвости, отчасти для того, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в поощрении умеренности в потреблении алкоголя. Состоящая в основном из правительственных чиновников с высокопоставленными лицами в качестве почетных членов, Опекунство получало небольшой процент доходов от водки от государства; Эти средства предназначались для пропаганды умеренности в употреблении алкоголя.Большая часть ограниченных сумм пошла на развлечения, и таким образом был основан популярный в России театр. Лишь небольшая сумма была использована в клиниках для лечения алкоголиков. Частные общества воздержания резко критиковали Опеку за поощрение умеренности, а не строгого воздержания, обвиняя ее в лицемерии и тщетности.

С мобилизацией войск в августе 1914 года Николай II объявил запрет на употребление водки на время войны. Вначале алкоголизм был уменьшен, но вскоре крестьяне начали массово производить самогон ( самогон, ).Этот самогон, а также смертоносное употребление заменителей алкоголя взяли свое. Использование дефицитного зерна для получения прибыльного самогона также усугубило нехватку продовольствия в городах. В Санкт-Петербурге продовольственные бунты способствовали отречению Николая от престола в феврале 1917 года.

Новый большевистский режим строго придерживался запрета до 1924 года, когда запрет был ослаблен. Полная государственная монополия на водку была восстановлена в августе 1925 года, в основном по финансовым причинам. Хотя Сталин официально не одобрял пьянство, в 1930 году он приказал увеличить производство водки в середине своего Первого пятилетнего плана быстрой индустриализации.

Советское государство сохраняло монополию на водку. Как только Михаил Горбачев стал генеральным секретарем Коммунистической партии в 1985 году, он начал активную кампанию по искоренению алкоголизма, в первую очередь за счет ограничения часов и мест продажи водки. Эта агрессивная кампания способствовала непопулярности Горбачева. После того, как он начал свою антиалкогольную кампанию, советское правительство ежегодно теряло от 8 до 11 миллиардов рублей (что эквивалентно 13-17 миллиардам долларов США по обменному курсу 1990 года) в доходах от налогов на спиртные напитки.После падения Горбачева и распада Советского Союза государственная водочная монополия была отменена в мае 1992 года.

Борис Ельцин попытался восстановить монополию в июне 1993 года, но к тому времени потоки дешевой водки уже были импортированы, и многие отечественные заводы были вынуждены отказаться от этой монополии. вышел из бизнеса. Хотя президент Владимир Путин издал в феврале 1996 года указ, в котором признал, что попытка Ельцина восстановить водочную монополию в 1993 году провалилась, он также пытался контролировать и расширять внутреннее производство и продажу водки.Налоговый кодекс от 1 января 1999 г. установил только 5-процентный акциз на водку для стимулирования внутреннего потребления. Покупая большое количество акций водочных заводов, контролируя их управление и атакуя криминальные элементы в бизнесе, Путин попытался восстановить государственный контроль над водкой.

См. Также: алкоголизм; налоги; водка; Витте, сергей юльевич

библиография

Кристиан, Давид. (1990). «Живая вода»: водка и русское общество накануне эмансипации. Оксфорд: Clarendon Press.

Херлихи, Патрисия. (2002). Алкогольная империя: водка и политика в России поздней империи. Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета.

ЛеДонн, Джон. (1976). «Косвенные налоги в Екатерининской России II. Монополия на алкоголь». Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 24 (2): 175–207.

Печенюк, Володимир. (1980). «Умеренность и повышение доходов: цели российской государственной ликеро-водочной монополии, 1894–1914». Славянский журнал Новой Англии 1: 35–48..

Шервелл, Артур. (1915). Российская водочная монополия. Лондон:

Уайт, Стивен. (1996). Россия иссякает: алкоголь, государство и общество. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Патрисия Херлихи

Цифровые монополии: разделение пирога больших данных в России — Московский центр Карнеги

Компании, близкие к Кремлю, создают монополию на данные в России. Хотя рынок данных еще не сформировался, президентскими решениями он уже превратился в монополию.Конкуренция отходит на второй план по отношению к вопросам государственной важности.

Цифровая экономика превратилась из модной темы в вопрос государственной важности, породив приоритетные проекты и правительственные комиссии. Таким образом, он получит существенное финансирование: почти 1,1 процента ВВП только из федерального бюджета, плюс примерно столько же от деловых кругов. Эти приготовления говорят о том, что руководство страны не просто хочет создать в России гигантский новый рынок данных, но и поделить его между узким кругом предпринимателей и госкапиталистов, близких к Кремлю.

Еще в 2016 году российские власти успешно реализовали пилотный проект по электронной маркировке шуб для отслеживания их производства и импорта. Нововведение помогло снизить количество контрафактной продукции и принесло в бюджет 500 млн рублей. Следующими помеченными товарами должны были стать лекарства и табачные изделия, и к 2024 году планировалось расширить программу, включив в нее все товары.

Осенью 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что президент Владимир Путин решил передать прибыльный проект по маркировке одному оператору, минуя любые торги.Проект был передан Федеральной налоговой службой компании CRPT, которая на 50 процентов принадлежит USM Holdings Алишера Усманова, а госкорпорация Ростех и Александр Галицкий из Almaz Capital Partners владеют по 25 процентов каждая. Сбербанк также проявил интерес к маркировке, но был вежливо проинформирован о том, что ниша уже занята.

Цифровая система тегов позволяет отслеживать весь путь продукта от производителя до потребителя. Усманов, глава Ростеха Сергей Чемезов и их партнеры потратят на проект более 200 млрд рублей.Помимо заработка 50 копеек (пол рубля) за каждый помеченный товар, операционная компания будет иметь эксклюзивный доступ к информации обо всех отраслевых рынках России и обо всех товарных потоках. Это создает еще одну проблему в дополнение к вопросам о справедливости процесса неконкурентного отбора. Кто будет владельцем всех этих данных и как они будут использоваться?

Другая цифровая инициатива, электронная система сбора платежей с тяжелых грузовиков Platon, вызвала массовые протесты дальнобойщиков.Оператор Платона, компания «РТ-Инвест Транспортные Системы», также не принимала участия в торгах. Путин просто решил, что компания получит контракт о взимании платы за проезд. РТ-Инвест, входящий в Ростех, владеет 50 процентами компании, еще 23,5 процента принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну близкого друга Путина Аркадия Ротенберга.

Амбиции компании выходят далеко за рамки взимания платы за проезд: она предусматривает создание огромной цифровой платформы, которая объединит перевозчиков, страховщиков, банки, РЖД, складских и логистических операторов.Ожидается, что участники рынка будут использовать платформу для согласования контрактов, отправки платежей и многого другого.

Иными словами, все данные о транспорте и платежах должны быть сосредоточены в руках бизнес-структур, близких к семье Ротенбергов (брат Аркадия Борис также считается близким другом президента). Пока это всего лишь предложение, но оно может стать реальностью одним росчерком пера президента. Участники рынка не имеют права голоса в том, что должно произойти, и должны будут сотрудничать в соответствии с указаниями.

Тем временем глава энергохолдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук пытается убедить Путина в том, что без участия его компании будет невозможно провести модернизацию национальной коммунальной информационной системы. Единая система содержит всю доступную информацию о жилищном фонде России, стоимости и услугах управления зданием, поставщиках коммунальных услуг, должниках и т. Д.

Президент одобрил это партнерство. Детали еще не разглашаются, но они, вероятно, отражают схему Платона.Дочерняя компания Интер РАО по цифровым технологиям, Интер РАО ЕИРЦ, могла собирать комиссию со всех коммунальных платежей.

Это всего лишь несколько ярких примеров того, как компании, близкие к президенту, создают монополии на услуги передачи данных в России. Хотя рынок данных еще не сформировался, президентскими решениями он уже превратился в монополию. Конкуренция отходит на второй план по отношению к вопросам государственной важности.

Интеграция цифровых систем в сектор национальной безопасности также предоставляет многочисленные возможности.Михаил Осеевский, глава государственного «Ростелекома», считает, что почти 40 тысяч российских федеральных служащих — или, по крайней мере, их руководство — должны будут использовать смартфоны отечественного производства, работающие на операционной системе Sailfish, что обойдется государству в 160 миллиардов рублей.

В марте совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 75% акций компаний Open Mobile Platform и Votron, разрабатывающих Sailfish. Пока что на Sailfish работает только один серийный смартфон, а приложения для этой операционной системы еще не разработаны.Это недоделанный проект, и никому из ответственных министров он не нравится. Они не хотят обсуждать предложение и всегда смотрят вверх, когда говорят о нем, по существу указывая на место, где было принято решение.

Ростелеком также готов профинансировать подключение практически каждой российской школы к широкополосному Интернету в обмен на данные об образовании учащихся, в то время как государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» рассматривает возможность участия в медицинских проектах в обмен на медицинские данные.Дочерняя ИТ-компания Ростеха — Национальный центр информатизации — на шаг впереди: она уже некоторое время успешно работает в этой сфере.

Вопрос о регулировании доступа к данным пользователей пока вызывает довольно ограниченное обсуждение. Российское государство явно не против делиться информацией о себе с капиталистами, связанными с государством. Портфель проектов, которые могут быть вынуждены финансировать определенные компании за счет сверхприбылей, включает «хранение государственных документов» стоимостью 7 млрд рублей, «создание навигационно-телематической платформы для больших автоданных» (1.5 млрд руб.) И «создание цифровой площадки для автомобильных аукционов» (почти 50 млрд руб.).

Правительство согласилось субсидировать процентные ставки по этим и другим подобным проектам и обещает создать необходимые правила. В обмен на инвестиции в эти проекты предприятия, скорее всего, получат доступ к информации, которая затем будет превращена в наличные в новом цифровом мире.

Многопрофильные компании, такие как Усмановский «Мегафон» и «Почта».ru лоббируют поправки в закон о личной информации. Предлагаемые изменения упростят получение согласия на обработку персональных данных, что позволит компаниям лучше ориентироваться на интересы пользователей. После получения первоначального согласия на обработку данных компания сможет свободно передавать данные другим компаниям, а это означает, что пользователи могут потерять контроль над своими данными в результате многократной передачи.

Рынок передачи данных также существует в Соединенных Штатах, но главы таких гигантов, как Twitter, AT&T, Alphabet и Amazon, обязаны сообщать в Сенат о своих мерах по защите личных данных.В ЕС вступивший в силу в мае этого года Общий регламент по защите данных (GDPR) полностью блокирует передачу пользовательских данных. В России судьба рынка данных зависит от аппетитов компаний и этики государственных чиновников. Трудно представить, чтобы Усманов и Чемезов отчитывались перед Думой о своих усилиях по защите пользовательских данных.

В России интересы государства всегда важнее всего. Большой вопрос в том, можно ли отличить эти интересы от интересов капитанов государственно-частных партнерств.Отрасли, которые существуют только на бумаге или еще не существуют (в России до сих пор нет законодательства, регулирующего большие данные), передаются в надежные руки по индивидуальным решениям руководства страны. Другими словами, сначала компании, близкие к Кремлю, получат доступ к личным данным и информации о потоках товаров, а затем поделятся этими данными с государством.

Автор:

Закон РФ «О естественных монополиях»

Последние изменения в законодательстве в области регулирования естественных монополий представляют собой новую тенденцию в российском праве.Для нее нова не только концепция естественной монополии, но и система регулирования, которую этот новый закон призван внедрить, существенно отличается от преобладающей до сих пор системы государственного управления экономикой государства. Система государственного регулирования, предусмотренная в Законе «О естественных монополиях», принятом в августе прошлого года, а также в ряде других законов, касающихся конкретных случаев естественных монополий, задумана не как альтернатива рыночному регулированию, а скорее как дополнение к это в тех сферах, где рынок не считается адекватным механизмом саморегулирования.

Как говорится в статье 1 Закона «О естественных монополиях», этот закон направлен на «достижение баланса интересов потребителей и держателей естественных монополий, обеспечение доступности товаров, производимых последними, для потребителей и потребителей». эффективное функционирование субъектов естественных монополий ». Другими словами, цель этого законодательства состоит не только в регулировании естественных монополий в интересах общества, но и в посредничестве между конкурирующими интересами всех вовлеченных сторон, включая интересы самих держателей естественных монополий, которые не рассматриваются как существенные отличаются от интересов любых других частных сторон или менее важны по сравнению с ними.Соответственно, реализация этого законодательства должна сделать возможным достижение поставленной цели без необходимости сохранения прямого государственного контроля над собственностью и деятельностью субъектов, занимающих положение естественных монополий. Даже в тех случаях, когда такой контроль сохраняется (как в большинстве областей, перечисленных в законе как примеры естественных монополий), закон рассматривает государственные учреждения не просто как средство защиты общественных интересов, а как независимых и корыстных игроков на рынке.Действительно, Закон «О естественных монополиях», а также другие законодательные акты в отношении естественных монополий налагают существенные ограничения на деятельность субъектов естественных монополий, как частных, так и государственных.

Определение естественных монополий

Естественные монополии определяются двумя способами:

- по общему понятийному определению и

- указанием перечня конкретных областей его применения.

Общее определение дано в Ст.3 Закона, который гласит: «естественная монополия — это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке более эффективно в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производственного процесса (из-за значительное снижение стоимости одной товарной единицы по мере увеличения выпуска), и товары, производимые держателями естественных монополий, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, так что спрос на этом рынке на товары, производимые держателями Естественные монополии в меньшей степени зависят от колебаний цен на этот товар, чем на другие товары.«Помимо деспотизма этого определения, сама его природа требует довольно сложной оценки конкретных обстоятельств с целью выявления случаев естественных монополий. По этой причине предоставление списка конкретных случаев естественных монополий в ст. 4 полезен, поскольку создает презумпцию того, что любая деятельность в указанных областях подпадает под определение естественных монополий и регулируется режимом регулирования, установленным настоящим Законом. К таким областям относятся:

- транспортировка нефти и продуктов нефтепереработки по магистральным трубопроводам;

- транспортировка газа по трубопроводам;

- передача электрической и тепловой энергии;

- железнодорожный транспорт;

- услуги транспортных терминалов, портов и аэропортов;

- услуг в области электрической и почтовой связи.

Несмотря на существенную специфику этого списка, все еще остается вопрос, применяется ли режим регулирования, установленный в соответствии с Законом «О естественных монополиях», автоматически к любой деятельности, осуществляемой в этих областях, или требуется конкретное определение, чтобы распространить такой режим на конкретные сущность или оператор. Этот вопрос особенно важен в связи с тем, что данный Закон налагает на держателей естественных монополий очень строгие требования предварительного одобрения для широкого круга деловых операций.

Ответ на этот вопрос можно найти в некоторых положениях, разбросанных по всему Закону. Таким образом, статьи 10 и 11, устанавливающие полномочия и ответственность регулирующих органов в сфере естественных монополий, предусматривают, среди прочего, что эти агентства должны создавать и вести реестр владельцев естественных монополий и принимать решения относительно включения в такой реестр или исключение из него. Это, по-видимому, указывает на то, что определение естественных монополий, содержащееся в статьях 3 и 4, не является самоприменимым, а призвано служить руководством для регулирующих органов при принятии решения о применении режима регулирования, установленного в Законе, к конкретным организациям. определены как субъекты естественных монополий.До тех пор, пока такие субъекты не будут должным образом определены как имеющие естественную монополию и не внесены в реестр, они не должны нести никаких обязанностей или обязательств в соответствии с настоящим законом.

Формы регулирования и контроля

Регулирующий режим, предусмотренный Законом «О естественных монополиях», включает два основных элемента:

- Регламент

- как таковой и

- надзор и контроль в форме предварительного одобрения определенных действий, совершаемых субъектами естественных монополий.

(1) Формы регулирования. Регулирующие органы могут применять к держателям естественных монополий следующие формы регулирования: установление цен (или установление пределов цен) и определение категорий потребителей, имеющих право на предоставление товаров и услуг держателями естественных монополий ( Статья 6.) Общие критерии ценообразования изложены в Ст. 12 и призваны стимулировать повышение качества товаров и удовлетворение спроса на них на рынке.В частности, регулирующим органам поручено учитывать следующие факторы: стоимость продукции; налоги; капитальные затраты и потребность в капитальных вложениях; ожидаемая прибыль; местонахождение потребителей; адекватность качества товаров и наличие государственных субсидий. Такой экономический анализ предназначен для обеспечения надлежащего баланса между деловыми интересами участвующих субъектов и интересами потребителей, а также общественными интересами в общем конкурентном развитии рынка.Например, закон «О федеральных железных дорогах» предусматривает ст. 11.6. Что железнодорожные билеты должны продаваться по их «полной стоимости», а любые льготы по тарифам, предоставляемые определенным категориям пассажиров федеральным законодательством, должны компенсироваться из федерального бюджета или бюджета других штатов.

В рамках своих регулирующих полномочий, предусмотренных законом, регулирующие органы могут издавать приказы, адресованные конкретным держателям естественных монополий, а также исполнительным и местным органам власти, предписывающие действия, которые необходимо предпринять (e.грамм. заключать контракты с указанными клиентами, изменять положения существующих контрактов, отменять нормативный акт, признанный несовместимым с Законом и т. д.), а также налагать административные штрафы за несоблюдение (см. ниже).

(2) Формы контроля. Владельцы естественных монополий должны получать одобрение регулирующих органов в отношении определенных видов деловых операций, в частности, любого приобретения или инвестирования в несвязанный бизнес с участием более 10% их собственного капитала, а также продажи , сдача в аренду или иное отчуждение активов субъектом естественной монополии, балансовая стоимость которого превышает 10% его собственного капитала (ст.7.2.) Для одобрения таких сделок держатель естественной монополии должен обратиться в соответствующий регулирующий орган и предоставить ему необходимую информацию (как определено агентством) о предполагаемой сделке. Регулирующий орган может отказать в одобрении, если сочтет, что сделка отрицательно скажется на интересах потребителей или на конкурентном развитии рынка, и в этом случае заявитель может подать апелляцию в суд.

Аналогичным образом, уведомление регулирующего органа требуется для любого приобретения третьими сторонами доли в держателе естественной монополии, дающего им более 10% голосов по акциям такого держателя.Однако такое уведомление может быть выполнено после приобретения, и регулирующий орган, очевидно, не имеет полномочий одобрять или предписывать такое приобретение.

Владельцы естественных монополий также обязаны представлять в соответствующий регулирующий орган периодические отчеты о своей текущей коммерческой деятельности и планах капитальных вложений (ст. 8.2). Должностные лица регулирующих органов имеют право беспрепятственного доступа к данным и информации, которыми владеют исполнительные и местные органы власти, а также сами субъекты естественных монополий, и все последние обязаны предоставлять такую информацию регулирующим органам. агентства (ст.13).

Регулирующие органы

Закон «О естественных монополиях» и другие соответствующие законодательные акты (см., В частности, статью 7 Закона «О федеральных железных дорогах») предусматривают, что государственное регулирование естественных монополий должно осуществляться специальными агентствами, созданными для этой цели. Назначение регулирующих функций таким агентствам, специально разработанным для этой цели и наделенным значительной степенью автономии от прямого государственного или политического вмешательства, очевидно, должно гарантировать, что такое регулирование не будет поддаваться политическому давлению, а будет осуществляться профессионально, согласно заявлению. цели и принципы, изложенные в этом законодательстве.Эта роль регулирующих органов подкрепляется полномочиями, предоставленными им Законом, предписывать исполнительным и местным властям отменять или изменять свои акты, которые органы сочтут несовместимыми с Законом (статья 11).

Закон предусматривает создание регулирующих органов в каждой из областей, перечисленных в ст. 4 с главным должностным лицом, назначаемым Президентом России (ст. 9). Агентство должно управляться советом членов, выбранным Правительством России из числа авторитетных экспертов в соответствующей области, и должно обладать значительной степенью независимости от государственного вмешательства (таким образом, срок полномочий членов совета не должен быть ограничен. менее 4 лет.)

Другие законы и постановления предусматривают создание специальных регулирующих органов в различных областях, обозначенных как естественные монополии. Так, Закон «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» от 14 апреля 1995 г. предусматривает создание Федеральной энергетической комиссии, а также региональных энергетических комиссий для выполнения регулирующих функций, предусмотренных этим законом. (Ст. 6). Закон «О федеральных железных дорогах» определяет Министерство путей сообщения в качестве федерального регулирующего органа в области железнодорожного транспорта (ст.2). Постановлением Правительства № 1446 от 31 декабря 1994 г. было предусмотрено создание «Межведомственной комиссии по регулированию вопросов, связанных с использованием системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов и морских терминалов для вывоза нефти и нефтепродуктов из России». Таможенная территория Российской Федерации », статус которой был определен Постановлением Правительства № 94 от 30 января 1995 года. На эту комиссию возлагалось в первую очередь контроль над распределением квот доступа к магистральным трубопроводам для экспорта нефти и нефти. продукты.

Регулирующие органы, предусмотренные Законом «О естественных монополиях», могут действовать по собственной инициативе или по просьбе других заинтересованных сторон, таких как ассоциации потребителей, хозяйствующие субъекты, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и прокуратуры (статьи 21 и 22). ). В то же время субъект естественной монополии, в отношении которого должны быть приняты регулирующие меры, может присутствовать на обсуждениях в регулирующем органе по этому вопросу. Таким образом, до некоторой степени регулирующие органы призваны служить механизмом посредничества между конфликтующими интересами различных вовлеченных сторон, включая держателей естественных монополий, даже если такие стороны не участвуют в процессе обсуждения или принятия решений.Эта роль регулирующего органа как механизма посредничества особенно ярко выражена в Законе «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», где Федеральная энергетическая комиссия назначена в качестве институционального посредника между потребителями и провайдеры, к которым они могут обращаться до или вместо обращения в арбитражный суд (ст. 13)

Формы ответственности

С регулирующими полномочиями агентств соотносится широкий круг обязательств, предусмотренных Законом для субъектов естественных монополий, а также для исполнительной и местной власти.Таким образом, в соответствии с этим законом они обязаны предпринять действия, предписанные агентством, или прекратить практику, предписываемую им, заключить договор с потребителем или изменить существующий договор, оплатить штрафы, наложенные агентством, передать государству прибыль, полученную в результате нарушения настоящего Закона, или возместить ущерб, причиненный другим лицам. Размеры штрафов за конкретные нарушения установлены ст. 16 (для юридических лиц) и 18 (для физических лиц, включая должностных лиц субъектов естественных монополий и государственных служащих.)

Большинство обязательств, предусмотренных Законом, носят административный характер и могут быть наложены непосредственно регулирующими органами. Однако взыскание убытков, причиненных незаконными действиями субъектов естественных монополий, регулируется гражданским законодательством и может осуществляться только через суд. Аналогичным образом, любой ущерб, причиненный держателям естественных монополий действием или решением регулирующего органа, принятым в отступление от Закона, включая установление цен «без достаточного экономического обоснования», может быть взыскан первым в гражданском суде (ст. .20.) Последнее положение может иметь потенциально далеко идущие последствия: с одной стороны, оно имеет целью ограничить произвольную свободу действий регулирующих органов при осуществлении ими своих полномочий, побуждая их предоставить хорошо обоснованное экономическое обоснование своих нормативных требований. меры; с другой стороны, учитывая отсутствие четко определенных стандартов «экономического обоснования», это может значительно ограничить способность регулирующего органа выполнять свои регулирующие функции, сталкиваясь с угрозой судебного разбирательства с неопределенным и, возможно, дорогостоящим исходом.Предположительно, словосочетание «без достаточного экономического обоснования» будет трактоваться как означающее процедурные недостатки в процессе принятия решений, а не какие-либо объективные критерии экономической эффективности нормативных актов агентства.

Карательные полномочия регулирующих органов сдерживаются отсутствием у них собственного механизма принуждения. Несмотря на то, что по закону затронутые стороны обязаны выполнять приказы и санкции, налагаемые агентствами, их невыполнение оставляет агентства без какого-либо другого средства правовой защиты, кроме судебного иска.Некоторые регулирующие и налоговые органы в России имеют право взимать штрафы и другие штрафные платежи так называемым «неоспоримым» способом, то есть без прохождения официальных судебных разбирательств, которые дают другой стороне возможность выдвинуть возражения относительно действительности и причина сбора. Такие полномочия предоставлены налоговым органам и некоторым другим агентствам, которые обычно могут осуществлять их через налоговые органы (например, органы строительного и архитектурного контроля, агентства ценового контроля, агентства валютного контроля).Регулирующие органы, созданные в соответствии с Законом «О естественных монополиях», явно не наделены такими полномочиями в соответствии с этим законом. Соответственно, если штрафы, наложенные ими на держателя естественной монополии, не выплачиваются добровольно, им необходимо пройти формальное судебное разбирательство в арбитражном суде для взыскания платежа. То же правило применяется к исполнению других приказов регулирующих органов, таких как приказы об особом исполнении.

Средства правовой защиты частных лиц.

Этот правоприменительный механизм, предусмотренный Законом «О естественных монополиях», также устанавливает процессуальную основу для защиты интересов и прав частных лиц, затронутых деятельностью субъектов естественных монополий. Закон не предусматривает прямо каких-либо подлежащих исполнению материальных прав таких сторон, за исключением общего права требовать возмещения убытков, поскольку этот Закон разработан как инструмент посредничества между конфликтующими интересами различных вовлеченных сторон, а не как прямой источник материальные права (в Законе почти никогда не упоминаются «права» потребителей, а только их «интересы»).Хотя он устанавливает определенные обязанности для держателей естественных монополий, стороны, в интересах которых такие обязанности могут считаться существующими, прямо не наделены правами, имеющими прямую исковую силу: их обычные юридические средства правовой защиты должны осуществляться через соответствующий регулирующий орган.

Если регулирующие органы вынуждены обращаться в суд для исполнения своих постановлений, Закон прямо не предусматривает право частных лиц самостоятельно обращаться в суд, например, для того, чтобы заставить держателя естественной монополии предоставлять им услуги, когда им незаконно отказывают или отказывают.В таком случае частной стороне может потребоваться действие регулирующего органа, который может получить постановление суда (ст. 24.3). Это отличает правовой режим, установленный настоящим Законом (а также Законом «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 года) от режима защиты прав личности, установленного законом. «О защите потребителей», которая предоставляет отдельным потребителям права, непосредственно подлежащие исполнению. Однако это не означает, что частные лица лишены в соответствии с Законом «О естественных монополиях» их права, основанного на гражданском праве, требовать в суде возмещения ущерба, причиненного им незаконными действиями субъектов естественных монополий: это право прямо подтверждается в ст.17.

Следует также отметить, что, хотя Закон, как правило, не предусматривает прямых принудительных прав частных лиц, он прямо не исключает возможность обращения в суд за ними. Фактически, другие законы, касающиеся конкретных типов естественных монополий, прямо предусматривают доступность средств судебной защиты в случаях споров между держателями естественных монополий и потребителями ( См. , например, ст. 13 Закона «О государственном регулировании Тарифы на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации »или ст.22 Закона «О федеральных железных дорогах». Таким образом, трактовать ст. 24 Закона, предоставляя регулирующим органам исключительный доступ к средствам судебной защиты в случаях нарушения этого закона. Скорее, следует сослаться на общий принцип российского права, согласно которому каждый имеет право обращаться в суд для защиты своих прав ( См. , например, ст. 3 Гражданского процессуального кодекса, ст. 4.1 Кодекса законов о судопроизводстве). Арбитражного производства от 5 мая 1995 г.). Только в тех случаях, когда закон прямо предусматривает, что стороны должны прибегать к внесудебным средствам правовой защиты до обращения за помощью в суд, это общее право будет ограничено таким условием.Например, некоторые положения других законов (например, ст. 22 закона «О федеральных железных дорогах») устанавливают четкие процессуальные рамки для защиты прав частных лиц, в которых обращение к средствам судебной защиты возможно только после исчерпание специальных внесудебных средств правовой защиты, предусмотренных настоящим Законом.

Предыдущий комментарий был основан в основном на правовом анализе принятых законов. Однако характер правового режима, предусмотренного законодательством о естественных монополиях, таков, что его можно адекватно понять и оценить только в свете реальной практики его применения.Неэффективность и коррупция российской бюрократической машины печально известны, и рассматриваемые законы не дают никаких гарантий того, что предусмотренный ими регулирующий механизм будет изолирован от преобладающей среды; можно ожидать обратного, учитывая, что регулирующие органы в значительной степени состоят из существующих бюрократических структур. Эта оговорка, однако, не мешает мне оценивать новое законодательство о естественных монополиях как значительный шаг в правильном направлении, а именно в создании в России системы регулирования экономики, соответствующей реалиям свободного рынка и правилу естественных монополий. закон, а не правило правительственных директив.Окончательный успех этой системы зависит от множества факторов, анализ которых выходит за рамки данной статьи.

* , статья любезно предоставлена Игорем Пашенским из компании Coudert Brothers.

Антимонопольный закон России — первоочередное внимание международных фармацевтических компаний

Антимонопольный закон России — первоочередное внимание международных фармацевтических компаний

Мартина Розумберкова , директор и Алина Рыжонкова , младший консультант

При ведении бизнеса в России транснациональные компании часто уделяют особое внимание соблюдению ключевых требований. законы о борьбе с коррупцией, такие как Закон о борьбе с коррупцией за рубежом и Закон Великобритании о взяточничестве, и, в некоторой степени, местные антикоррупционные законы и постановления — в то же время эти компании часто упускают из виду некоторые из более тонких российских законов и постановлений.

Российский антимонопольный закон, Федеральный закон 135, требует добросовестной конкуренции и охватывает широкий спектр деятельности, включая ограничение естественных монополий, запрещение неконкурентоспособного поведения в рекламе и регулирование государственных тендеров. Государственные тендеры особенно актуальны для фармацевтических компаний, которые продают свою продукцию государственным системам здравоохранения через сторонних дистрибьюторов. В рамках борьбы с неконкурентными соглашениями и картелями Федеральная антимонопольная служба России («ФАС») сосредоточила внимание на обеспечении соблюдения положений, касающихся тендеров.В отличие от местных антикоррупционных законов, которые в основном использовались против местных государственных чиновников и малых и средних российских компаний, антимонопольный закон строго соблюдается среди фармацевтических компаний, второй по величине группы после строительной отрасли. — расследуется и возбуждено ФАС.

Таблица 1: Действия ФАС за период январь 2018 г. — декабрь 2018 г. в части исполнения антимонопольного законодательстваНаказания за нарушения строгие, такие как включение в публичный реестр на три года и наложение значительных штрафов.Если считается, что соглашение повлияло на цену тендера, штрафы могут составить половину стоимости тендера. В 2019 году ФАС оштрафовала четырех фармацевтических дистрибьюторов на сумму около 1,6 млн долларов США.

Количество картелей в России неуклонно растет из года в год и затрагивает некоторых из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов в России. Многие из этих дистрибьюторов (например, Р-Фарм, Евросервис, БСС, Катрен и Протек) были и продолжают быть дистрибьюторами транснациональных фармацевтических компаний.

Хотя большинство международных фармацевтических компаний не участвуют в государственных тендерах напрямую, они могут стать предметом расследования со стороны ФАС из-за неправомерных действий их сторонних дистрибьюторов, что является важным фактором, который следует учитывать при взаимодействии с третьими сторонами в России. В 2018 году компания «Р-Фарм», один из ведущих российских фармацевтических дистрибьюторов, была признана виновной в двух отдельных антимонопольных делах. Дело, по которому компания «Р-Фарм» не была признана виновной, также касалась американской фармацевтической компании, осуществляющей операции в России.

Международные фармацевтические компании, работающие в России, также были расследованы на предмет нарушений антимонопольного законодательства, включая нарушения ценообразования и рекламы. В 2018 году ФАС установила, что цены на продукцию транснациональной фармацевтической компании в России выше, чем в Европе, и приказала компании скорректировать свою ценовую стратегию. ФАС также пригрозила разрешить компаниям в России производить продукцию без передачи технологий или лицензионных соглашений. Сообщается, что компания изменила производственные планы и снизила цены в соответствии с запросом ФАС.

ФАС также приняла меры по формализации необходимости принятия превентивных мер. Поправка к антимонопольному закону, принятая в апреле 2020 года, ввела концепцию системы антимонопольного соблюдения и изложила основные элементы программы антимонопольного соблюдения. Хотя в настоящее время программа носит добровольный характер, она является важным индикатором того, в каком направлении движется соблюдение антимонопольных норм в России.

Подразумевается, что компании с эффективной программой соблюдения антимонопольного законодательства, нарушающие указанные законы, могут получить меньшие штрафы.Многонациональные фармацевтические компании выиграют от реализации этих программ.

Согласно поправке, программа соблюдения антимонопольного законодательства должна включать, но не ограничиваться:

- Требования к оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства

- Меры по снижению риска нарушения антимонопольного законодательства

- Меры по контролю за соблюдением внутренней антимонопольной программы

Компании могут отправлять заполненные или проекты систем и политик соответствия в ФАС для подтверждения их соответствия.ФАС должна рассмотреть эти политики в течение 30 дней и предоставить оценку компании.

Поскольку фармацевтический сектор остается в центре внимания ФАС, многонациональные компании должны уделять особое внимание своей антимонопольной практике и рассмотреть возможность внедрения элементов антимонопольной программы соблюдения для защиты от возможных нарушений. Многонациональные фармацевтические компании должны соблюдать свою собственную внутреннюю политику, процедуры и механизмы внутреннего контроля, а также политику своих дистрибьюторов, особенно тех, которые участвуют в государственных тендерах, что является областью высокого риска.Это дополнительное внимание должно начинаться, когда компания проводит комплексную проверку российского дистрибьютора, и сохраняться на протяжении всех отношений.

О компании IPEM

Институт исследований естественных монополий (IPEM) — это московский независимый аналитический центр и консалтинговая компания, основанная в 2005 году и специализирующаяся на исследованиях инфраструктурных секторов и смежных отраслей.